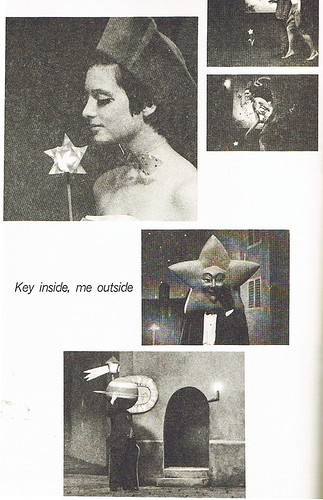

(左より)95年に刊行された鳩山郁子『カストラチュラ』旧版(作品社)、85年「WAVE」4号(ペヨトル工房)

★vol.1はコチラから

http://www.webdice.jp/dice/detail/1688/

★vol.2はコチラから

http://www.webdice.jp/dice/detail/1710/

★vol.3はコチラから

http://www.webdice.jp/dice/detail/1735/

★vol.4はコチラから

http://www.webdice.jp/dice/detail/1751/

ちょうど私が前回の原稿を書き終えた頃、webDICEでは「今野裕一×浅井隆 対談」(http://www.webdice.jp/dice/detail/1667/)がアップされた。決して、狙ったわけではないのだが、図らずしも「ペヨトル工房」というキーワードが繋がってしまった。こうした縁に意味を感じ大切にしたほうが面白い。興味を持った方はそちらもぜひ、参照してほしい。

この連載では「マンガ史」「マンガ研究」から眼を背けられている「部分」を炙り出そうという企みがある。さまざまな「以外」を凝視していくこと。そして、その内部に新(鮮)さを見つけ出すこと。乾涸びた瘡蓋を抉じ開け、患部をさらけ出すように。そこにある温かな血をもう一度、流すように。閉塞し、衰退していくだけと絶望するしかすべのない世界へのささやかな抵抗。そんな希望があってもいい。そのために必要なのは、対象を理解する情報の共有だ。ここを軽んじれば、見誤る。分かっている人はどんどん飛ばし読みし、答えを急いでもらっても構わないのだが、ここを丁寧にやらないと経験のない知らない読者が全容がつかめないため回り道をしながら遅々として進んでいる。他を参照してくれと楽をしたいところだが、参照してくれとすすめられるものがないのでこうして書いている。今回も本題に入るまで長いのだが、むしろこうした漂流を楽しんでほしい。と、珍しく語りかけてみた。

では、戻ります。

ペヨトル工房と鳩山作品に共通する対象への眼差し

79年にある若者が「夜想」という雑誌を刊行した。その雑誌を発行した出版社だ。その若者の名前は今野裕一という。第1回の特集は「マンディアルグ×ボナ」。マンディアルグことアンドレ・ピエール・ド・マンディアルグは、フランスの作家で三島由紀夫の戯曲『サド侯爵夫人』のフランス語翻訳や『O嬢の物語』の序文を書いたことでも知られ、エロティシズムの大家としても著名である。ボナはシュールレアリズムの画家で、マンディアルグのパートナーであった。

この特集に限らずペヨトル工房は、男性の影に隠した副葬品のように女性を蔑ろにせず、男女を同等に扱おうとする眼差しがあるように思える。それを裏付けるように「夜想」2号のハンス・ベルメール特集では、ベルメールの緊縛写真のモデルでパートナーだった作家のウニカ・チュルンにも注目。そのことについては、著書『ペヨトル興亡(工房)史――ボクが出版をやめたわけ』(冬弓舎)で、ウニカは「男性作家の意欲を掻き立てるミューズであった」とした上で、「もちろんミューズとしての女性をとりあげたのではなく、ミューズ扱いされていながら、実は一本でたっていける才能をもった女性として特集している」とし、さらに13号のシュルレアリスム特集を「男性作家の背後に隠れがちだったそうした女性たちを集めた」と語っている。

写真:79年「夜想」1号(ペヨトル工房)の書影

このように男性側の視線からだけに偏ることなくバランスよくフラットで乾いた視線が誌面から漂うのは、ペヨトル工房創設からアートディレクションに至るまで、今野と共に中心となって活動を共にしたミルキィ・イソベ、長らく編集者を務めた乾あゆみらといった女性たちと誌面を作り上げてきたことが関係しているのかもしれない。少女、少年、人形といった少女趣味に偏りがちなテーマに特集を組んだとしても決して「JUNE」のような視点にはならず、どこか冷めて俯瞰した視線がある。扱っているテーマは紛れもなくエロティシズムであるのだが、露骨な欲情を促すような内容ではない。そして、そう在らねば、伝えられない切実がある。

印象的だったのは「夜想」31号のマヌカン特集で今野が書いた「ダッチワイフのもう一つの貌」という原稿である。ダッチワイフを作るS氏がダッチワイフを作る理由として、ダッチワイフを必要とするある家族に起きたできごとを例に語っている。このインタビューは、世に出さないことを前提として語られている。しかし、その約束を反故にし、断罪覚悟で発表する罪深さを肯定するため今野もまた過去を告白しなければならなかった。そして、作る人が「私しかできない」と口火を切るときの0.001%の優越感、不遜さについて批判するのではなく、逃れることのできない業として受け止める。「怪物と闘う者は、その過程で自分自身も怪物になることがないよう、 気をつけねばならない。深淵をのぞきこむとき、その深淵もこちらをみつめているのだ」というニーチェが言葉が浮かぶ。

写真:93年「夜想」31号のマヌカン特集。マネキンの歴史はもちろん、自動車衝突実験人体ダミー、少年や人形を被写体にした写真家ベルナール・フォコンが紹介されている。

当時、妻を亡くしたばかりで自らも病に伏していたS氏が遺言のように語ったダッチワイフを作る理由には驚くべき現実が隠されていた。ここに好奇の眼が介在するならば本質は見落としてしまうことだろう。しかし、一方で好奇の目や欲情の対象として消費されるという覚悟がなければ、発表することはできない。この鬩ぎ合いに揺れ動く最中、「でも」と語られる告白は主語が曖昧で時折、S氏なのかS氏が語ったダッチワイフを必要とする人の言葉なのか混乱する。まるで自分自身もその怪物に変わってしまったかのように共鳴していくさまが淡々と書かれていたのだ。

この対象への眼差しは、鳩山郁子の「去勢」「纏足」「人肉食」といったタブーを描いた『カストラチュラ』の視線と似ている。対象からエロティシズムを感じるのか、感じないのか。欲情する主体を物語では明らかにしない、眼を逸らすことで読者に自由を持たせている。作品の中に「なんちゃって」という自ら言い訳や突っ込みの余地を与えないことで作者の思惑、存在を一掃させている。vol.2の原稿でも指摘した「少女」と「少年」両方の視線を両立させ、さらにそれらの視線を外側から俯瞰しているのだ。

05年に配布された「まんがの森」vol.94のインタビューで同人活動について尋ねられた鳩山は高校生の美術コースでコピー同人誌を作っていたことを明かし、「当時はペヨトル工房の『夜想』シリーズや演劇の東京グランギニョル、丸尾末広さんや鈴木扇二さんなどのガロ系のマンガの出版物、ナゴム系インディーズバンド全盛の頃でしたので、どんな同人誌だったのかは…ご想像通りです(笑)」と赤裸々に過去を話している。

【はみだしコラム1】ペヨトル工房と同時代性

ペヨトル工房の雑誌「夜想」「銀星倶楽部」「EOS」「Ur」などは、ムックという形で出版されていた。ムックには雑誌コードのほか、書籍と同じくIBNコードが付加されている。このため一定期間配本された後、店から姿を消す雑誌とは違い、返品期限のないムックは長い間店頭に並べられるという利点のほか、雑誌の流通が使えること、書籍と違い広告を入れられるなど、雑誌と書籍の良いところ取りができた。もともと海外で百科事典を分冊して出版したことからはじまったムック本。日本では、72年に百科事典を出版していた平凡社が「別冊太陽」(平凡社)が採用したのがはじまりとされている。

写真:90年に発売した「ur」創刊号。新人作家や、まだ日本では知られていない作家たちをいち早く紹介した。同号では表紙を飾ったインゴ・ギュンターをはじめ、三上晴子、宮島達男などが取り上げられている。

ペヨトル工房の出版物と同じくA5サイズのムック本といえば、まず、思い浮かぶのは「ユリイカ」(青土社)や「別冊宝島」(JICC出版、現宝島社)シリーズだろうか。扱うテーマはそれぞれ異なるが、一つのテーマを掘り下げ1冊にする編集姿勢は同じだ。週刊誌のような一過性の流行やニュース性を追うのはムック本には適さないため、自ずと方向性は決まってくる。そこで、ペヨトル工房が面白かったのは、流行に「乗る」のではなく、流行を「作る」ということを意識してた誌面づくりをことだ。何処よりも早く認知度の低い文化や事象を紹介することにプライドがあった。また、出版社がインディペンデントだったこと、編集者が若く体力があったこと(編集部は体育会系のノリだったとのこと)がうまく作用し、柔軟に時代の変化を取り入れて行くことができた。それ故に時代性を意識して読むと、雑誌という側面が案外と強かったことも分かる。もちろん、時代性を排除して読むことも可能なように工夫されている。なんとも絶妙なバランスの雑誌で、これはムック本という特性を上手く生かしているといえるだろう。

だが、良い面ばかりではない。「あとで読もう。いつでも手に入るんだし」という安心感から、特集によっては売り上げの鈍いものもあったのは確かだ。『ペヨトル興亡史』で今野は本が売れなくなった理由を「前兆は91年頃で具体化したのは95年頃」だと語っている。読者の消費行動の変化による売り上げ低迷、そして、バブルが崩壊する。ペヨトル工房はその頃、西武百貨店と共同で「WAVE」という雑誌を刊行していた。その関係で、展覧会やイベントなどのプランニングやディレクションを任されていたのだが、その仕事が激減。「WAVE」との契約の終了。不況の真っ只中で、人々に知らない文化を愛する時間や余裕がなくなっていく。さらに、インターネットの爆発的な普及によって、さまざまな情報やコンテンツが簡単に無料で手に入るようになったことなど、さまざまな要因が重なり、続けていくことが困難になってくる。

99年にセゾン美術館が閉館した際、浅田彰が「VOCE」3月号(PHP研究所)に寄せた「セゾン文化を継ぐものは誰」では、劇場、映画館、出版、書店、レコード店などを通じ、多角的に展開していった西武百貨店が行ったセゾン文化を企業のブランドイメージを向上させるために、大衆消費社会と無縁の前衛文化を取り入れてしまうという文化戦略を矛盾が孕んだまま成立させたと高く評価している。現在ではセゾン文化という「何の得にもならない無駄なもの」というように揶揄されるようになったが、文化や芸術とは本来、何の得にもならないところが面白いのである。そこに資本主義を介入させてしまったことは斬新であり、刺激的であった。パルコのCMでメルディス・モンクやベルナール・フォコンの作品が取り上げられていた時代があったという事実は今では考えられないだろう。セゾン文化が突きつけたのは、前衛とは閉じられているから成立するものではなく、前衛でありながら開かれていくこともできるということでもあった。

写真:01年『ペヨトル興亡(工房)史――ボクが出版をやめたわけ』(冬弓社)。執筆には今野裕一のほかに、ミルキィ・イソベ、編集者だた小林功、乾あゆみ、村崎百郎らも加わり、今野の視点以外から見たペヨトル工房があぶりだされている。帯にコメントを寄せているのは山形浩生。

豊かな時代の恩恵を受けることができたからこそ、ペヨトル工房のような特殊な出版社が存在できたのだ。その顛末は今野裕一著の『ペヨトル興亡(工房)史――ボクが出版をやめたわけ』に綴られているので参照のこと。帯にもあるがペヨトル工房に興味のある人はもちろん、本屋と出版社についてや、出版の未来についてあれこれ判ったような口を聞きたくてたまらない人にもおすすめの一冊だ。

その後、98年にペヨトル工房は休止を宣言し、00年に解散した。2年かけて解散の準備を整えるという珍しい終わり方だった。その間にインターネットを通して、有志たちが在庫の買取り、取り扱い店の開拓、交渉、販売促進を行ったことも話題になった。解散後、いち早く行動に移したのが、東京の代々木にできた「OFF SITE」であった。オプトロンという蛍光灯を使った自作楽器でパフォーマンスや展覧会を行う伊東篤宏が運営していたことでも知られているスペースである。

デジタルメディアも紙メディアも引用に引用を重ねて、言葉やイメージを軽快なものに変質させていく。紙がどれだけの実体を伝えられるかという根源的な問題以前に、メディアの作法が実体から遠い虚像を生み出し続けているという現実がある。ならば月蝕領に人がまばらになるのも無理はない。夜想の特集がそこに一石を投じる一歩にまた何かがはじまる。

今野裕一

(04年、「yaso#doll 夜想」復刊第2号「編集後記」より)

ペヨトル工房は解散したが、終わってしまったわけではない。その後、ミルキィ・イソベ、小川功ら元ペヨトル工房のメンバーによって、01年に「夜想」を「夜想2マイナス」(ステュディオ・パラボリカ)として新創刊した。さらに、06年には浅草橋にカフェを併設した、ギャラリー&フリースペースの「パラボリカ・ビス」がオープン。その血は受け継がれ、続いていく……。

夜想のサイト:http://www.yaso-peyotl.com/

【はみだしコラム2】 ペヨトル工房が受けた影響、与えた影響

今から知った人にとっては、まるでミュータントのように突然、ペヨトル工房という出版社ができて80~90年代の文化に影響を与えたかのように感じるかもしれないが、博物学的知識や知らない文化の見聞を広める雑誌は、ペヨトル工房創立以前からあった。例えば、70年代はじめに創刊、82年まで続いた松岡正剛の「遊」(工作舎)はもちろん、「夜想」を立ち上げる直接のきっかけとなった幻想文学の「思潮」「牧神」とその休刊、そして、雑誌ではないが今野がリスペクトしてやまなかった寺山修司の影響があったという。

新しいアイディアとは0から生まれるものではない。アイディアとは、0から生まれた1を加算していくものだ。今野は自分を育んでくれた文化を否定せず、その文化にエッジを効かせ、よりアヴァンギャルドに、そして、ポップに彩ることでその時代とマッチさせた。ここが今野の才能であり、新しさであった。

まりのるうにい「流れ星、はじけたとたん 彗星夢」は、レナウンのCMから再構成したヴィジュアル・ストーリー。CMで使われた絵と文もまりのるうにいによるもの。85年「銀星倶楽部」5号より。

雑誌としては、稲垣足穂的世界観を共有し、嗜好が近かった「遊」との決定的な差は何だったのだろう?と考えると、この新しさへの反応の良さがまず、考えられる。しかし、そこには性差を知り諦めてしまうか、性差から眼を背けてしまうかの違いのように感じる。どうせ少年にしか分からないものとされた稲垣足穂ワールドを陵辱することなく、その少年と同じ眼差しを用いることを、「許した」。そこが工作舎とペヨトル工房の違いであったように思うと考えるのは些か飛躍しすぎだろうか。その遠因として、松岡正剛のパートナーであり、彼が編集した稲垣足穂の挿画を手がけるなどし、足穂のイマジネーションを目に見えるかたちとして創造した画家・まりのるうにいをペヨトル工房の「銀星倶楽部」で積極的に起用している。「遊」を稲垣足穂そのものを純粋に広めた雑誌とするなら、初期の「銀星倶楽部」は足穂ワールドに影響された足穂チルドレンたちの「現在」を繋ぐ媒体だったのかもしれない。

また、松岡と親しかった音楽ユニットEP-4を「EOS」2号で取り上げた経緯を『ペヨトル興亡史』でミルキィ・イソベが「ライブな出版、EP-4」というタイトルで書いているのだが、それによると「なぜメディアとして「遊」を選ばず「EOS」のペヨトルを選んだのか」という疑問に「現場に強く、ゲリラでガジェットな感覚を彼が感知したためだろう」と解答していことも付け加えておく。もちろん、どちらが優劣という問題ではない。時代性を考慮したうえで、ペヨトル工房の活動は評価されるべきではないか、という話である。

「銀星倶楽部」5号に掲載された自社広告。

さて、EP-4との出会いにより、カセットブックという音楽と本を併せもつメディアを発案したペヨトル工房は、83年に夜想+EOS SPECIAL ISSUE 1として『制服・肉体・複製』、2号には『上海星屑(Shanghai SrarDust)』をリリースした。その翌年には、さらにドクトル梅津バンド&浅田彰の『1Q84』をリリースしている。『1Q84』といえば、今やすっかり村上春樹の小説のタイトルが有名だが何か関係があるのだろうか? ちなみに音源はドクトル梅津(こと梅津和時)バンドの演奏はフリージャズとアヴァンギャルドさがほどよくマッチし、録音には都市の生活音も敢えて入っている。ブックレットには、浅田彰へのインタビュー「よくわかる資本主義」。当時、伊藤俊治・四方田犬彦との責任編集していた雑誌『GS』(冬樹社)や、ジョージ・オーウェルの『1984』との共鳴を見ることができる。

また、今野はそれまでの実績から坂本龍一のカセットブック『アヴェック・ピアノ』のディレクションにも携わり、初刷り5万部を売り切った。その影響もあったのか、カセットブックというメディアは注目を集め、JICC出版のレーベル、キャプテンレコードから84年にP-MODELの『SCUBA』、86年には有頂天の『BECAUSE』が、冬樹社からは84年にムーンライダーズの『マニア・マニュエラ』などが発売されたことで、カセットブックという形態を知った人も多いだろう。

有頂天『BECAUSE』とP-MODEL『SCUBA』。『BECAUSE』には、いとうせいこうとケラの対談のほか、しりあがり寿、ひさうちみちおのマンガも掲載されている。『SCUBA』は表紙が『1Q84』となんとなく似てたのでよく間違えた。平沢進グラビアからマンガ、小説までファンにはたまらない内容。遠藤ミチロウとのコラボもあるゾ。

ペヨトル工房はこうした変わったメディアを発案し、流通させる能力に長けていた。ヨーゼフ・ボイスが日本に来日した際のドキュメント「ヨーゼフ・ボイス・イン・ジャパン」(西武百貨店と共同)、ニッカウヰスキー「マイルドニッカ」のCMにも使われた「月世界旅行」の完全版のビデオと「銀星倶楽部」2号とセットにしたビデオブックとして販売。ちなみに音楽は作詞を松本隆、作曲を細野晴臣、歌を戸川純と三宅裕二が担当し、CMで放映された際にはアポジー&ペリジーという作中に出演するロボットのカップルの名前で発表されていたものだ。

このようにペヨトル工房は同時代に注目されていたものを有機的にコネクトしていく、企画力と行動力が秀でていたのだ。だからこそ、78年より20年近く出版し続けることができたのだろうし、【はみだしコラム1】で連ねたとおり、80~90年代に文化にお金を払うということがトレンドであった時代にマッチしたのだろう。つまり、ペヨトル工房を「サブカル」とか「マイナー」と貶めることは、歴史認識の欠如であると非難してよい。これが当時のメジャーであり、でなければ、あんなに売れてません。テキトーにダメだったみたいなレッテルを貼るのは無知な証拠。

『月世界旅行』のチラシと『銀星倶楽部』2号。ビデオはプレミアがつきすぎて買えなかったため、本しか持ってません。2号には細野晴臣のイラストーリー、鴨沢祐仁『クシー君』、鈴木扇二のマンガのほか、なんきんもいる。

というわけでまとめますと

80~90年代の文化を通し、そこから鳩山郁子が受けたであろう影響を細かく検証してきたこの連載も次回で(たぶん)ラスト!マンガ「以外」からの影響を通さねば、評価できないマンガ家がいるという事実が読者に浸透したころだろう。そこで、ここまでの検証を覆す真実を伝えよう。

鳩山郁子が現在、創作のヒントやマンガを構成する美学として参考にしているのは、町ですれ違った誰かの洋服の襟という「部分」はもちろんなのだが、「INTEREST」no.3のインタビューによると『銀星倶楽部』ならぬ『タモリ倶楽部』なのだそう。「なるほど!」と思わず私が膝を打ったのはいうまではない。『タモリ倶楽部』は、ペヨトル工房が誌面で展開した、見知らぬマイナーな文化を楽しむTV番組である。タモリの80年代からのブレなさ加減にも改めて驚くが、どんな対象からも美意識を引き出すことはできる鳩山郁子の非凡な才能と先入観に惑わされないセンスの良さを称えたい。はっきりとした美意識と価値観さえ兼ね備えさえすれば、世界はネタに尽きることはない。それは作家を支える武器、個性となる。

さーて次回は、彼女が投稿したのは「ガロ」、「JUNE」だけではなかった!「COMIC BOX」(ふゅーじょんぷろだくと)って、どんな雑誌?なぜ、単行本は青林堂、青林工藝舎から出版しているの?などを探りつつ、なんとしても完結させたい(希望)。鳩山郁子を巡る「エンドレスエイト」は6週目に突入。アニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』とどっちが先に抜け出せるのか、書いている私も分からない……。

(文:吉田アミ)

■吉田アミPROFILE

音楽・文筆・前衛家。1990年頃より音楽活動を開始。2003年にセルフプロデュースのよるソロアルバム「虎鶫」をリリース。同年、アルスエレクトロニカデジタル・ミュージック部門「astrotwin+cosmos」で2003年度、グランプリにあたるゴールデンニカを受賞。文筆家としても活躍し、カルチャー誌や文芸誌を中心に小説、レビューや論考を発表している。著書に自身の体験をつづったノンフィクション作品「サマースプリング」(太田出版)がある。2009年4月にアーストワイルより、中村としまると共作したCDアルバム「蕎麦と薔薇」をリリース。6月に講談社BOXより小説「雪ちゃんの言うことは絶対。」が発売される予定。また、「このマンガを読め!」(フリースタイル)、「まんたんウェブ」(毎日新聞)、「ユリイカ」(青土社)、「野性時代」(角川書店)、「週刊ビジスタニュース」(ソフトバンク クリエイティブ)などにマンガ批評、コラムを発表するほか、ロクニシコージ「こぐまレンサ」(講談社BOX)の復刻に携わり、解説も担当している。6月に講談社BOXより小説「雪ちゃんの言うことは絶対。」が発売された。近々、佐々木敦の主宰する私塾「ブレインズ」にて、マンガをテーマに講師を務める予定。

・ブログ「日日ノ日キ」