『ANPO』に出演した中村宏の『砂川五番』(1955年)

9月18日(土)から渋谷アップリンク、横浜シネマ・ジャック&ベティほかで全国公開となる映画『ANPO』。公開に先駆け、8月10日(火)六本木の森美術館にて特別上映とトークショーが行われ、リンダ・ホーグランド監督と写真家の石内都氏、画家の中村宏氏が登壇した。

『ANPO』は、日本で生まれ育ったアメリカ人のリンダ・ホーグランド監督が、60年安保を知るアーティストたちの証言と作品を通して、日本とアメリカの関係を検証していくドキュメンタリー。今回のイベントは森美術館のディスカッション、スクリーニングのプログラム「アージェント・トーク」の一環として、俳優の伊勢谷友介主宰で、アーティストや建築家たちが廃材を利用した家具などで環境の再生を目指すクリエイティブ集団、REBIRTH PROJECTが空間デザインを手掛ける「ネイチャー・ブックラウンジ」で行われた。

60年に何があったんだろう、というクエスチョンマークがあった(リンダ・ホーグランド)

土屋隆英(司会/森美術館シニア・コーディネーター 以下、土屋):中村さんは完成した映画をご覧になったのは初めて、石内さんも本格的に大画面でご覧になったのは初めてということで、おふたりから感想をお願いします。

リンダ・ホーグランド(以下、リンダ):最初に、映画のいちばん最後に中村さんが「僕は見た人の意識を変える気持ちで絵画を書いていた。実際に変わったかどうかを確認したこともないし、変わってないだろう」とおっしゃっていますけれど、ここに1名変わった人間がいます。中村さんの絵を見たことが、この映画を作るきっかけとなり、人生が変わったといっても大げさではないので、その点だけははっきりさせておきたいです(笑)。

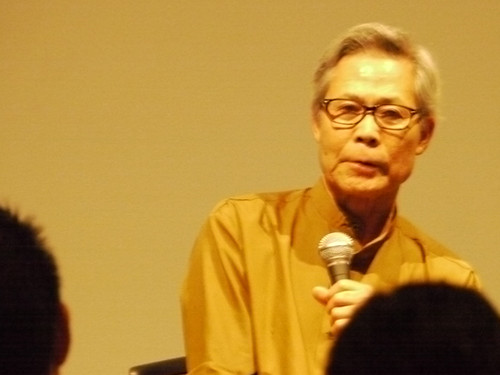

中村宏(以下、中村):私は役者じゃないので、あれだけアップだと正視できませんでした。絵を見られるということはわりとずうずうしく傲慢に構えていますが、顔だけはちょっと(笑)、穴があったら入りたい。

リンダ:石内さんが『絶唱・横須賀ストーリー』(1978年)、『APARTMENT』(1979年)、『連夜の街』(1981年)という最初の三部作を、アメリカで違うかたちでまとめた本として出すことになり、そのためにインタビューするために初めて会ったんです。そのときに「なぜ横須賀を撮ったんですか?」と素朴な質問をしたら、ドブ板通りの話をしてくださって、ものすごくショックを受けた。

私が日本で育って絶対的な安全を保障していたのが見えない米軍の存在であった。その米兵がいるドブ板通りが、彼女と基地の周りに住む若い女性に対しては立ち入ってはいけない場所であるということ。現在でも沖縄ではそうした問題が続いています。石内さんを知ることによって、この映画が大きく広がりました。あらためてお礼申し上げます。

石内都(以下、石内):リンダは初めて会ったときに、非常にストレートにある種の自分の無知さ加減を言ったんです。そのときに「あ、この人は信用できるな」と。私は写真家なので撮られるのがすごく苦手なんですけれど(笑)、この映画は逃げてはいけないと、協力することにしました。

トークショーが行われた森美術館ネイチャー・ブックラウンジ

リンダ:映画はどうでした?

石内:今回初めて大きな画面で見て、ほんとに中村さんと一緒でアップに耐えない(笑)。ただし映画のなかの私は私ではありません。リンダ・ホーグランドの石内都であって、生の私ではないと思っています。私は昨日映画に出ている佐喜眞美術館で個展の『ひろしま』の最終日を迎えて帰ってきたんですけれど、今日はあらためて安保ということをすごく身近に感じました。

リンダ:おふたりともアップが嫌いだとおっしゃいますが、ほんとうに皆さんの作品はアップに耐えますね。中村さんの絵は生々しいですし、石内さんの写真は粒子を徹底的に追求している。編集マンとふたりで「こんなアップに耐えきるの?」と話していました。

石内:作品はいいんですよ、当然です(笑)。

土屋:アートを通して安保と日米関係を考える映画を発表しようと思われたきっかけを教えてください。

リンダ:私は日本で育ちましたが、60年安保というすごいことがあったと知ったのは実は映画を通してだったんです。大島渚さんの作品とか、今村昌平さんの『豚と軍艦』(1961年)、黒澤明さんも『悪い奴ほどよく眠る』(1960年)という、黒澤さんにしては珍しく、政治的な映画を撮ってますし、映画を見ればみるほど、60年に何があったんだろう、というひとつのクエスチョンマークがあった。

その後、まず濱谷浩さんの『怒りと悲しみの記録』(1960年)を手にしたことと、NHKの『日曜美術館』で濱谷さんの絵画を見て、まさしくそのまま布団を飛び出して回顧展を見にいくという出来事があった。濱谷さんの写真に写っている日本人の露骨な希望、やがては怒りと絶望というのを私は知らなかった。だから、概念的に日本でこういうことがあったから、アートを使って表現しようというのではなくて、もっと純粋にアートが入り口だったんですよ。

土屋:中村さんが社会的な事件を背景に作品を発表なさってきた経緯についてお聞かせください。

中村:当時私は20代でしたが、私が別に特徴的だったというわけではなく、日本全体が特異な方向に向いていた気がします。大半の若い人たちはそういうものに対して「何かしなきゃいかん」という不満があった。50年代はまだ敗戦の空気が漂っているときで、個人という自分自身の表現手段やイメージ、センスと時代性がイコールだった。「時代に引きずられた」というと悪く聞こえますが、時代の方が遥かに先行して迫力があって動いている。それなら時代と添い寝してもいいと思いました。

ですから、自分自身の内面の表現ということではなくて、いきなり外に自分をさらけ出して、そこから拾っていって、自分の中がどうなのかではなく、絵と時代の関係を見ていこうと考えるようになりました。

中村宏

知らなかったことを知らなかったと言うべき映画(石内都)

土屋:中村さんの絵画に対する工夫などあれば教えてください。

中村:当時はルポルタージュ絵画(政治的事件や社会的事象を取材して描く手法)という考え方が先行していました、ただ、内面的なものを表す時代に育ったので自分にはそういうものは向いていないなと考えていました。そんな時に映画の『戦艦ポチョムキン』を観て絵画上でもルポルタ-ジュよりモンタージュの技法を導入しながら画面作りができるのではないかと思ったのです。

土屋:石内さんは映画のなかで横須賀を歩かれる際に「得体の知れない」という言葉と使っていらっしゃいました。

石内:私は6歳で横須賀に移って小学校1年から大学の2年までいました。自分が次第に思春期を迎えて、横須賀の基地も拡大していくなかで、横須賀が持っているある種の違和感、私が相容れない匂いを感じていました。直接的なこというと精液の匂い。そこで始めて自分が女であるということを学ぶわけです。元々横須賀というのは軍港ですから、軍港の持っているやりきれない空気といったものを感じやすい女の子だったと思うんです。

東松照明さんや森山大道さんたちが撮ったような基地の街・横須賀がありますけれど、行ってはいけない通りを持っている街なのに、私にとっては避けて通れない。だから、もっと大きな目で私自身行ったことのない横須賀を地図を片手にすべて周ることにした。それが『絶唱・横須賀ストーリー』だったんです。ですからそれまでの基地だけを撮っていく人たちに対する反抗であり、アメリカと横須賀と日本がごちゃまぜになっている街で成長してきた私の、一つの答えみたいなものなのかなと思っています。

石内都『ひろしま』(2008年)より

土屋:今のお話で思い出すのが、以前石内さんがインタビューで漢字の〈横須賀〉か、カタカナの〈ヨコスカ〉かという話になったときに、石内さんは漢字の〈横須賀〉だとおっしゃっていて。石内:そういうところで育ったということから肉体的に抜けることはできない。でも私はカメラという武器を持っているから歩けた。リンダの映画の中で私がドブ板通りをこの映画を撮るために意識的に歩くことで、ああいう形でまた街を見た時に、新しい発見もありました。私自身は60年安保については直接的なバックグラウンドとしてありません。でもアメリカ人であるリンダが、私や中村さんや他の皆さんに声をかけ、こういう映画を作ったということに重要な意味があります。だって日本人は安保から50年経っても誰も作ってないわけですから。リンダのアイデンティティをすごく感じることがありました。

リンダ:私も今の石内さんのお話とまったく同じだなと思って、これは私のデビュー作ですが、これまで日本とアメリカの狭間にいて、非常に窮屈に感じるときもありました。忘れられないのが10歳の時に日本の小学校で広島の原爆投下を教わった時、とにかく穴を掘って早く逃げたいほど、自分がどこか悪いんだという、自分の感性の原点みたいなものを体験した。

どこかで私のせいなんだという気持ちがあるから、それを大人になってどうやって消化するかという延長線上に『TOKKO-特攻-』もあるし、あの戦争はいったいなんだったんだという問いもある。戦後日本とアメリカがどういう関係でいて、自分の人生のバックにどういう歴史があったのかというのがひとつの問いだから。

土屋:確かに共通点はありますよね。

石内:みんな事実を知らないですよね。私も今回沖縄で個展を開いて、知っているつもりでいるけれど、現実的な痛みや歴史の重みはその場に行ってみないとわからないことがあることを知った。今回の『ANPO』は、リンダが日本人に向けて作っている、知らなかったことを知らなかったと言うべき映画だと思います。

『ANPO』より石内都の母(1953年)

リンダ:知らなかったことを知らなかったと素直にいうというのは大事だと思う。私もいろいろなことを全然知らなかった。アーティストの皆さんが残したヒントを拾っていったらこういうことを発見したということだけですし、石内さんの「傷ついたままじゃいやだった」という言葉で映画を終わらせたのは、それが結果的にはアートの始まりでもあるしセラピーの始まりでもあるからなんです。「このままじゃいやだ」「なにかおかしい」、そこから何か扉が開く可能性があらわれる。

中村:ニューヨークのリンダさんから直接電話をいただいたなかで「安保では政治的には負けたかもしれないけれども、表現の世界では勝ってるじゃないか」と言われたことがあった。非常に感動的で、日本のアートの世界でこれまでそういう評価はなかったですし、未だに無いと思います。『ANPO』は表現の世界に対する厳しさ、広さ、深さを感じます。画面では、絵と実写の接点が唐突に感じましたが、それくらいに衝撃的に描いた面白さとして捉えられるし、リンダさんの今までにない切り口のすごさを感じています。

リンダ:中村さんもそうですし、石井茂雄さんも山下菊二さんも、みんな50年代の絵画家たちはぜったい一枚も売れないとわかって、それを前提でずっと書き続けたということが私にとって英雄的存在ですね。

(参加者からの質問):私は安保当時小学生だったのですが、当時学校の先生もデモに参加していた記憶があります。日本中が反対した運動ですが、リンダ監督は今の日本をどう思っていらっしゃいますか?

リンダ:CIAの責任だと思います。作品に出てくるティム・ワイナーさんは岸首相に現金を渡した工作員をはじめ2千人くらいのCIAの工作員にインタビューしてるんです。彼があの本(『CIA秘録』)を書いた原動力というのは、9.11とはアメリカの究極の情報網の大失敗だと、それはどこから始まったのかということで歴史を辿っていってる。アメリカは表立って民主主義と言っておきながら、裏ではそういう取引があるというのは、彼みたいなアメリカ人も私と一緒で恥ずかしいんですよね。

戦争は内乱として繋がっている(中村宏)

(参加者からの質問):60年代安保をまったく知らないアーティストである風間サチコさんと会田誠さんを選んだ理由を教えてください。

リンダ:会田さんはニューヨークで彼の通訳を務めたときに友達になったんですね。『「僕は政治的じゃないんですよ」っていうけど、政治的な画を描いているじゃん』と話していました。そして風間さんは会田さんが薦めてくれたんです。

土屋:映画の冒頭にも会田さんの作品が登場しますが、2003年に会田さんがニューヨークで展覧会を行った時にいろんな反響があったそうですね。

リンダ:あの展覧会があったときにはまだ9.11の数年前で、バッシングを受けたのをすごく鮮明に覚えていました。彼は1996年、9.11の5年前にあの画を描いたのですが、ちょうどその頃インタビューして「なんであの画を描いたのですか?」と聞いたら、やはり日本とアメリカの関係、安保という話がでてきたんです。

(参加者からの質問):現在の基地の問題について、米軍にすぐにでも帰ってほしいのかどうか意見をお願いします。

中村:よく〈戦争と平和〉といいますが、その二つしかないというのはおかしい。戦争が終わったらただちに平和か、と。真ん中に何かがないと本当に平和は来ないのではないか。私の絵に『内乱期』(1958年)というのがあります。私の実感としては、戦争は終わった次に内乱の意味として繋がっていると考えた方がいいと思っています。表現の世界で戦っていきたい気持ちです。

石内:基地問題は、日本からなくなればいいというのではなくて、かならず世界のどこかに戦争はある。日本とアメリカの問題だけではないんです。私は広島に行って撮って思ったのは、アメリカが加害者で日本が被害者で、という意識ではもうどうしようもない人類のおろかさです。安保というのはアメリカの基地が日本あるという矛盾。それは絶対許したくない思いが私にはあります。

アメリカはアメリカの国内に基地を作るのがいいんじゃないでしょうか。沖縄では「安保条約を国民投票して一番賛成した県に基地を持っていく」という意見もあります。沖縄の人はそこまでリアルに考えているけれど、日本人はまったくリアルに考えていませんね。

左から、石内都、中村宏、リンダ・ホーグランド監督

リンダ:最後に、この映画は愛情でできています。出ていただいた中村さんも石内さんをはじめ、使用許可も寛容に対応して頂きました。私も含め、どんな未来に生きたいのかということを伝えたかった。

この映画を作っている最初の頃は、過去を描写して当時の様子を蘇らせるつもりでした。けれど製作を進めているうちに、政権交代もあり、果たして残された時間をこの地球でどう過ごしたいのかというところに気持ちがどんどん向かっていったのです。若い人と一緒にその問題を考える、いちばんいい時間の過ごし方だと思ってこの映画を作りました。ぜひ友達に教えたり応援してください。

(取材・文:駒井憲嗣)

■リンダ・ホーグランド プロフィール

日本で生まれ、山口と愛媛で宣教師の娘として育った。日本の公立の小中学校に通い、アメリカのエール大学を卒業。2007年に日本で公開された映画『TOKKO-特攻-』では、プロデューサーを務め、旧特攻隊員の真相を追求した。黒澤明、宮崎駿、深作欣二、大島渚、阪本順治、是枝裕和、黒沢清、西川美和等の監督の映画200本以上の英語字幕を制作している。

■石内都 プロフィール

1947年群馬県生まれ、横須賀米海軍基地周辺で育った写真家。写真集『絶唱・横須賀ストーリー』では、自身の思い出に立ち帰り基地の町を赤裸々に捉えた。1979年、『APARTMENT』(写真集)にて第4回木村伊兵衛賞受賞。1996年には楢橋朝子とともに写真雑誌『main≪マン≫』を創刊。1994年、グッゲンハイム美術館での「戦後日本の前衛美術」展に招待された。ヴェネツィア・ビエンナーレの2005年日本代表。最新の写真集、“ひろしま”は毎日芸術賞を受賞。

■中村宏 プロフィール

1932年静岡県生まれの画家。政治的社会的テーマや、空に浮かぶ蒸気機関車、セーラー服姿の一つ目少女などの心的世界をシュルレアリスムの影響のもとに、誇張した遠近法の組み合わせとモンタージュ技法によって描く。1950年代の米軍基地闘争をルポルタージュ絵画家として描き、60年安保闘争も斬新な様式で描いた。それ以降も、時々の社会状況と深く関わりながら表現を続けている。2007年には東京都現代美術館で回顧展が開催された。

映画『ANPO』

2010年9月18(土)より、

渋谷アップリンク、横浜シネマ・ジャック&ベティほか全国順次公開

監督・プロデューサー:リンダ・ホーグランド

撮影:山崎裕

編集:スコット・バージェス

音楽:武石聡、永井晶子

出演・作品:会田誠、朝倉摂、池田龍雄、石内都、石川真生、嬉野京子、風間サチコ、桂川寛、加藤登紀子、串田和美、東松照明、冨沢幸男、中村宏、比嘉豊光、細江英公、山城知佳子、横尾忠則

出演:佐喜眞加代子、ティム・ワイナー、半藤一利、保阪正康

作品:阿部合成、石井茂雄、井上長三郎、市村司、長濱治、長野重一、浜田知明、濱谷浩、林忠彦、ポール・ロブソン、丸木位里、丸木俊、森熊猛、山下菊二

2010年/カラー/6:9/89分/アメリカ、日本

配給・宣伝:アップリンク