アタカマ砂漠に建設中のアルマ望遠鏡アンテナ。(画像提供:国立天文台)

去る10月に開催された山形国際ドキュメンタリー映画祭2011で、見事、最優秀賞を受賞した『光、ノスタルジア』(パトリシオ・グスマン監督)。2012年に公開予定のこの映画は、南米チリ共和国にあるアタカマ砂漠を舞台に、生命の起源を求めて天文学者たちが遠い銀河を探索するかたわらで、行方不明になった肉親の遺骨を捜して砂漠を掘り返す女性たちを、壮大な宇宙の映像とともに描く。世界一乾燥した土地といわれるこの砂漠は、大気の揺らぎや湿気を嫌う天文観測に極めて適しているため、世界中から天文学者が集ってくる。遠い地球の裏側にあって、われわれにはなじみの薄いアタカマ砂漠で進められている天文プロジェクトについて、天文学者であり国立天文台アルマ推進室の平松正顕氏がレポートする連載の第二回。前回、パラボラアンテナが立ち並ぶマルマ望遠鏡の写真を見て、「なぜこれが望遠鏡なのだろう?」という疑問を持たれた方も多いのではないだろうか。今回は、アルマ望遠鏡が見る電波天文学の世界を紹介してくれる。

アタカマ・標高5000mの地に並ぶアルマ望遠鏡のパラボラアンテナ

光と電波

古来、人は夜空の星々を眺めてきた。洋の東西を問わず、星の並びに神話のエピソードや動物の姿を投影し、明るい星々には神々の名をあてはめて親しんだ。また季節とともに巡る星々を使って暦を定め、農耕に役立てもした。もちろん眺めていたのは、目で見える光「可視光」である。17世紀初めに望遠鏡を用いた天体観測が始まってからも、観測天文学といえば可視光の観測と相場が決まっていた。

目に見えない電波が宇宙から届いていることが分かったのは、1931年のことだった。当時アメリカの電話会社AT&Tの研究部門であったベル研究所の無線技士カール・ジャンスキーは、無線通信に紛れ込む雑音電波を研究していた。長さ30m高さ4mのアンテナを使って様々な電波源を特定したのち、彼は出所不明の電波が存在することに気付いた。その電波がやって来る方向は時々刻々変わり、何日も観測していくと、真南からその電波が来る時刻が1日に約4分ずつ早まっていくことがわかった。これは、星の動きとまったく同じ特徴だった。さらにその電波源の方向を詳しく調べてみると、天の川の中心方向と一致した。ここに、宇宙へつながる「電波の窓」が開いたのである。この功績をたたえて、今でも電波天文学の分野では天体から来る電波の強さを “Jy”(ジャンスキー)という単位で測る。

復元されたジャンスキーのアンテナ。「メリーゴーラウンド」というニックネームの通り、円形のレール上で回転させていろいろな方向から来る電波を観測できるようになっていた。

ジャンスキーのこの発見はしかし、すぐに天文学者に注目されたわけではなかった。一方でこの発見に熱狂した一人の若者がいた。グロート・リーバー、当時22歳。アマチュア無線を趣味にしていた彼は、なんと自宅の庭に口径9.5mのパラボラアンテナを自作し、日夜観測に励んだという。世界初の電波天文学者の誕生だ。彼は強い電波が天の川に沿って出ていることを発見し、「空の電波強度分布図」を作成した。電波天文学の隆盛は、ひとりのアマチュア無線家から始まったのである。

宇宙から電波が来ていることがなぜ重要かといえば、光を発している天体とは別の種類の天体を電波で観測することができるからだ。電波というと、携帯電話やテレビ・ラジオなどを想起する方も多いだろう。確かに人工電波は身の回りにあふれているが、実は自然にある現象やあらゆる物質からも電波は出ている。雷、木々や動物、そして地面(地球)からも。私たち人間の体も自ら光を出して輝いてはいないが、電波は出している。暗闇にいる人間を目で見つけることは難しいが、人間が出している電波をとらえることができればその存在がわかる。そう、電波を使えば暗闇の宇宙を探ることができるのだ。

電波で「見える」天体たち

宇宙にある天体のうち、何が光を出していて何が電波を出しているのだろう。電波が出てくるメカニズムにはいろいろあるのだが、最大の特徴は「光を出せない極低温の天体からも電波が出てくる」ということだ。例えばまぶしく光る太陽。太陽の表面は6000℃と非常に高温であるために、自ら光を出すことができる。一方人体はたかだか36℃。低温すぎて光は出せないが、それでも電波は出てくる。宇宙に浮かぶ星々の間には、さらに低温(-260℃前後)のガスや塵(大きさ数マイクロメートルの砂粒のようなもの)が漂っており、光を出すことはできないが電波なら出てくる。

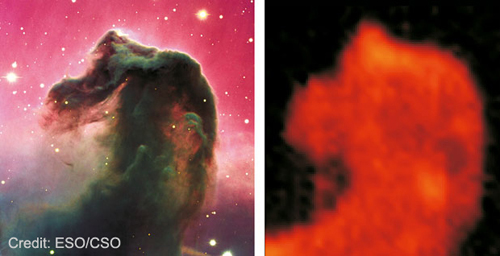

光(左)と電波(右)で撮影した馬頭星雲

上の写真は、光で撮影した馬頭星雲(左)と電波で撮影した馬頭星雲(右)の写真だ。光の画像では、その名の通り馬の頭の形の星雲が見えている。黒く見えるので暗黒星雲とも呼ばれるが、この闇は空虚な闇ではない。実際この暗黒星雲の中には、太陽10個分にも相当する大量のガスや塵が浮かんでいるのだ。このガスや塵が、背景でピンク色に輝く別の星雲の光を隠してしまうので、馬頭星雲がシルエットとして浮かび上がっている。一方、電波で撮影した馬頭星雲はどうだ。馬の頭の形がくっきりと光っている、つまり暗黒星雲自身が電波を出しているのだ。この電波をキャッチすれば、暗黒星雲のベールをはぎ取りその内部を調べることができる。これが電波観測の威力である。

では、そうやって暗黒星雲の中を調べると何がわかるのか。実はこのような暗黒星雲の中で、星が作られている。私たちの太陽も46億年前にはこのようなガスと塵の雲だったに違いない。宇宙にある様々な星、さらにはその星の周りを回る様々な惑星たちも、このような暗黒星雲で生まれてきた。電波天文観測によって太陽系の、あるいは夜空に見える星たちのルーツを探ることができるのだ。

電波を見る目

宇宙にある天体から来る電波は極めて微弱だ。たとえば、皆さんがお持ちの携帯電話を月面に置いて地球からその電波強度を測ると、太陽に次いで全天第2の強度を持つ電波源となる。時に何億光年も彼方の天体から届くかすかな電波をとらえるため、パラボラアンテナの形をした電波望遠鏡は大きくなる。大きければその分たくさんの電波を集めることができ、「目を凝らして」宇宙を観測することができるのだ。また望遠鏡を大きくすると、視力(分解能)が良くなるという効果もある。しかし、際限なく望遠鏡を大きくすることは、当然ながらできない。地上では常に重力がはたらいているから、巨大構造物を作るとパラボラが歪んでしまってうまく電波を集めることができない。また天体は時間とともに動いていくから、観測するためにはきちんとその動きを追尾する必要がある。望遠鏡を大きくすると、当然動かすのも大変だ。

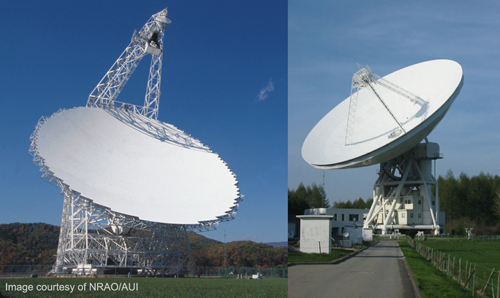

アメリカ国立電波天文台のグリーンバンク100m電波望遠鏡(左)と国立天文台野辺山宇宙電波観測所45m電波望遠鏡(右)

天文学者と技術者はそのような困難に打ち勝って、巨大な電波望遠鏡を作ってきた。長野県にある国立天文台野辺山宇宙電波観測所には、直径45mの電波望遠鏡がある。またアメリカでは、直径100mの電波望遠鏡が稼働中である。しかし、『よりよく宇宙を見たい』という天文学者のさらなる熱意は、巨大望遠鏡を作る困難との真っ向勝負に出るのではなく、それを回避するという発想の転換によって大発展をもたらした。それは、小さめのパラボラアンテナを何台も並べ、そこで得られた信号をコンピューターで合成することによって全体を一つの仮想的な巨大望遠鏡として使う、「干渉計」と呼ばれるシステムである。この発明によって考案者のマーティン・ライルは1974年にノーベル物理学賞を獲得し、彼以降の電波天文学者は圧倒的に高分解能の望遠鏡を手に入れた。全部で66台の高精度パラボラアンテナを最大18.5kmの範囲に展開するアルマ望遠鏡は、干渉計の一つの究極の形である。

では、このアルマ望遠鏡はどのようにして実現に至り、そこにどんなドラマがあったのか。それは、次回お伝えすることにしよう。

(文/平松正顕)

■平松正顕(ひらまつ・まさあき) プロフィール

天文学者。2008年、東京大学大学院理学系研究科天文学専攻博士課程修了。 中央研究院天文及天文物理研究所(台湾)研究員を経て、現在、国立天文台ALMA推進室助教。天文学普及プロジェクト「天プラ」管理人の一人。月刊『星ナビ』にコラム連載中。

Hiramatsu Masaaki webpage

アルマ望遠鏡ウェブサイト

アルマ望遠鏡 twitter

『光、ノスタルジア』 2012年公開予定

世界中の天文学者が集まる、標高3,000メートルの高地のチリ・アタカマ砂漠。監督パトリシオ・グスマンは幼い頃の天文学への憧れを語りながら天文学の聖地であるアタカマを紹介、さらにここがピノチェト軍事政権下の弾圧の地であることを明らかにする。永遠とも思われるような天文学上の時間と犠牲者の遺骨を捜し求める遺族たちの止まってしまった時間。チリの歴史を描き続けるグスマンの、諦観に満ちた語り口と圧倒的な映像が際立つ。

監督:パトリシオ・グスマン

(フランス、ドイツ、チリ/2010/スペイン語/カラー、モノクロ/35mm/90分)