『サイド・バイ・サイド』渋谷アップリンクでのトークイベントに登壇した吉田大八監督(左)と山下敦弘監督(右)

キアヌ・リーブスが製作総指揮を務め、映画のデジタル化を巡る問題をハリウッドの著名映画監督やスタッフに聞き、シネマの未来を探るドキュメンタリー『サイド・バイ・サイド:フィルムからデジタルシネマへ』が現在公開中。1月11日(金)渋谷アップリンク・ファクトリーにおいて吉田大八監督、山下敦弘監督を迎えてのトークイベントが開催された。昨年大ヒットを記録した『桐島、部活やめるってよ』では、ALEXA そしてREDというデジタルカメラで撮影をしながら、8ミリカメラにこだわる映画部を描いた吉田監督。一方、山下監督は『マイ・バック・ページ』そして最新作の『苦役列車』を16ミリでのフィルム撮影で挑んでいるが、フィルム派/デジタル派と単純に二極化して語ることのできない、両監督の映画に対する複雑かつ深い思いが語られた夜となった。

『マイ・バック・ページ』と『苦役列車』の1年で

映写機がDCPに入れ替わった(山下)

── まず『サイド・バイ・サイド』の感想からお聞かせください。

吉田大八監督(以下、吉田):構成上の狙いだと思うけれど、ビデオに未来があるという人とフィルムにしか映画はないという人に鮮明に別れている印象です。僕はビデオ派というよりも、〈どっちでもいい派〉。内容や制作条件に合わせてプライオリティを考えるしかない。でもそんな人ばかりだったらこの映画はつまらないですよね。自分の意見をはっきり言えるのはさすがだなと思いますが(笑)、それよりも大事なことがあるような気がしています。

山下敦弘監督(以下、山下):僕も確かにフィルムが多いですけれど、この映画を観ていて、仕方がない状況なんだなと感じました。デジタルが出始めた頃フィルム派が「こんなのはダメだ」と言いながら切磋琢磨して技術を上げていき、相当なレベルまで上げていきながら、映写自体がデジタルになったということは、完全に形態が逆転してきた。カメラの進化もあるけれど、いちばんの違いは映写じゃないかと思ってるんです。フィルムで上映しているときとDCPで上映している印象は違う。『苦役列車』(2012年)を作っているときに、納品はDCPでやってくれと言われたのに、土壇場で「10本だけプリント上げてください」と言われたんですけれど、見比べてみると体感が違う。延々とデジタルの編集ソフトで編集していて、その後初号試写もDCPで観てきているから、プリントを観ると新鮮だったということもあるけれど、すごく映画の中身とプリントのほうが合っている、新しい映画を観ている感じになれたんです。

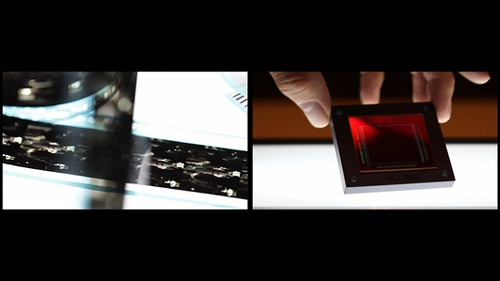

映画『サイド・バイ・サイド:フィルムからデジタルシネマへ』より (c)2012 Company Films LLC all rights reserved.

── 『マイ・バック・ページ』(2011年)も16ミリだったそうですが、過去の時代の映画を撮るためにノスタルジックな雰囲気を出したいという意図があったのでしょうか?

山下:質感として古い感じを出したいという狙いはありました。『マイ・バック・ページ』と『苦役列車』は1年くらい間隔があるのですが、『マイ・バック・ページ』はちょうど逆で、まだ映画館にDCPが普及していなかったこともあり、フィルムで上映するスタンスだった。でも初号をフィルムで完成させた頃に、急に配給会社から「やはりDCP上映もやりたいので作ってください」と言われて作ったんです。ポスプロの作業はフィルムで上映されることを想定していたので、撮影部的には厳しかったらしいです。だけど、1年後の『苦役列車』で、映写機がぜんぶ入れ替わったという気がしました。

── 『桐島』にはフィルムが存在するんですか?それは監督としてチェックするんですか?

吉田:ありますよ。フィルムとDCPで初号試写を別々にやるんです。DCPが圧倒的に多いですが、都内でもフィルムで観られるところがあって、twitterでプロデューサーが「どこどこの名画座はフィルム上映でやっています、フィルム上映の『桐島』は格別です!フィルムで観るべき!」と宣伝していたりします。でも僕は、あまり状態が良くなかったフィルム初号を観たあと、ちゃんとフィルムで観ていないんです。でも当然、シネコンで観るのと昔ながらの映画館で観るのとでは、音も含めて違うらしいですよ。

── フィルムにする、といってもデジタルで編集して、それをフィルム・レコーディングにしているということですよね。お二人とも、途中はデジタルで編集しています。

吉田:『パーマネント野ばら』(2010年)だけフィルムで撮ったんですが、編集はデジタルで、スキャンが高価なのでその後のDI(Digital intermediate/デジタル・インターミディエイト 映画の編集の段階でデジタル化された色彩調整や他の画像の特徴を変化させ、映画館で上映されるまでに調整されるプロセス)は最小限のカット数でした。まだDCPが普及していなかったので、基本フィルム仕上げでした。

映画『サイド・バイ・サイド:フィルムからデジタルシネマへ』 (c)2012 Company Films LLC all rights reserved.

── なぜ『パーマネント野ばら』はフィルムだったのですか?

吉田:僕は撮影監督に相談するんです。僕が自分でフィルムでやりたいなと思ったのは1本目の『腑抜けども、悲しみの愛を見せろ』(2007年)で、あのときは映画を撮るのも最初で最後かもしれないと思ってずっとCMを一緒に35ミリで撮影してきたカメラマンに相談したら、バジェットとか撮影期間、それからたくさん回すからという理由で「ビデオしかないでしょ」と言われて。

『腑抜けども、悲しみの愛を見せろ』『クヒオ大佐』の撮影は阿藤正一さんで、『パーマネント野ばら』『桐島、部活やめるってよ』は山下さんもよくやられている近藤龍人さんとやりました。『パーマネント野ばら』のときに、近藤さんにシナリオを読んでもらったら「フィルムがいいと思う」ということで、プロデューサーにも伝えたんです。

「まだ撮影やるってさ」と圧力をかけられてるような気がするから、

ロールチェンジがないほうが嬉しい(吉田)

── その後の『桐島』はデジタルがいいだろうと?

僕もどうするんだろうと気になっていたのですが、フィルムだと大変だという近藤さんなりの考えがあったんじゃないでしょうか。一般論としては、ビデオのほうが後で無理がきくということはあります。少しぐらい暗くなっても、がんばって撮影しておけば後でなんとかフォローできる。でもフィルムは条件が整ってすごくいい力が発揮できるメディアなんです。

『パーマネント野ばら』は、フィルムの感じ、柔らさであったり自然の風景のディティールの深みを出したかったのではないでしょうか。こういうことを言っていても分かっているわけではないですよ(笑)。無責任に思われるかもしれないけれど、近藤さんとやりたいと思ってお願いしているので、それ以上のことはあまり考えなかったですね。

── 『サイド・バイ・サイド』のなかでも、俳優の演出に関してフィルムとデジタルでは、ロールチェンジが必ずあるので緊張感が違う、という話がありました。現場での撮影自体変化がありますか?

山下:フィルムって偉そうじゃないですか(笑)。敷居が高い感じがある。『苦役列車』のときも、初日に森山未來君に「今回フィルムなんだよ」と言ったら喜んでいたんです。デジタルが多かったんでしょう、役者のテンションが上がる効果がありますよね。後で修正が効かない緊張感もある。

僕は大阪芸大の出身なんですが、フィルムを教える大学なので、最初の頃は基本フィルムしか選択肢としてなかったんです。

映画『サイド・バイ・サイド:フィルムからデジタルシネマへ』より (c)2012 Company Films LLC all rights reserved.

吉田:あまり意識したことはないですけど、デジタルのほうがカメラを2台現場に登場させやすい。それは予算のこともあるし、現場でのコントロールのしやすさ、コンパクトなカメラで、狭いところに入り込むことができる利点もあります。『桐島』は実はそんなに多くないんです。基本は1台で撮りたいんですけれど、ただ、広い場所で寄りと引きを同時に撮るときは、メインのカメラはALEXAで、もう1台REDで撮ったり、日が暮れそうなときにはもう1台でフォローするといった使い方はできました。俳優は1回で済むから助かってるはずだと思います。

── 構図をひとつひとつ確認するというのがベストですか?

吉田:ふたつ同時に回っているとどちらかしか見られないから、なにか自分のなかの確認がおろそかになっている気がします。

35ミリでCMを撮影する時は400ftのマガジンを使う事が多くて、「ロールチェンジです!」という声を聞くと「まだ撮影やるってさ」とスタッフから圧力をかけられてるような気がする。だからロールチェンジがないほうが僕は嬉しいです(笑)。

山下:ロールチェンジはぜったい待たなきゃいけない時間なので、ありがたいなと思っています。キアヌ・リーブス寄りというか。あれは誰の権限でもない、フィルム様の交換の時間なので、マイナスに感じたことはないです。あのリズムは好きです。

── 今後もフィルムでやっていきますか?

山下:僕もカメラマンの意見をまず聞く方です。

映画『サイド・バイ・サイド:フィルムからデジタルシネマへ』 (c)2012 Company Films LLC all rights reserved.

── 近藤さんもプロデューサーもそんなに無茶にフィルムの無駄遣いをしないだろうという読みがあるんでしょうか?

山下:どうなんでしょうね、もちろんどっちでもいいというわけではなくて、カメラマンの狙いだから、というのもありつつ、僕はフィルムだからデジタルだからお金がこれだけかかるというのは知らないんですけれど。狙いが明確にあれば、そちらを選んでいきます。でも最終的にはいまはデジタル上映なので。『マイ・バック・ページ』からうすうす分かっていたんですけれど、『苦役列車』で劇場で観る映写機かプロジェクターかでぜんぜん違うというのが分かったので、次の作品を作るときは、それをふまえて、内容も考えていきたいと思いました。

東映の大泉の試写室で、両方観たんです。フィルムで観たら、新しい映画だと新鮮だったんですが、その後、自分でお金払ってバルト9に観に行ったり、深谷シネマでプリントで観たら、どっちが正解だったかなって分かんなくなってきてしまって。その日の体調もあるかもしれないけれど(笑)。フィルムのほうがまろやかというか、ゆるやかな感じがしたんです。デジタルはずっと光が出ているので一気に最後までいく感じがするんだけれど、フィルムは映写機は24コマなので一瞬暗闇にるからか、じっくり見られる。その違いは無意識にあるのかなと。

僕もテレビで映画を観ますが、デジタルはテレビに近い。暗闇のなかでものすごくクリアなテレビを観ているみたいな印象なのかなと。理屈で考えるとそうなんですけれど、最終的には、見た人の印象に委ねるしかないのかな。

デジタルになればなるほど、

偶然的なものを作り上げていかねければいけない(山下)

── カラーグレーディングの作業についても描かれていますが、CMの世界のデジタル化はもっと早いですよね。

吉田:ダ・ヴィンチは80年代の終わりから使っていました。その頃にはもう納品がほぼビデオに変わっていたので。ただ結局映画はそれを最終的にフィルムにしなくてはいけないから、キネコするよりタイミングでやったほうが綺麗だ、という時代がけっこう長かったと思うんです。

── ポスプロの作業には積極的に入っていく方ですか?

吉田:近藤さんとやるようになって、ある程度固まるまでポスプロに立ち会わなくなりました。それが近藤さんのやり方で、現場で細かく言うことはないです。コマーシャルは基本横にいることが多いです。対クライアントも含めて問題があればすぐ対応しなくてはいけないので、そういう習慣がずっとありました。

山下:僕も立ち会わないです。近藤くんとやるときはいちおう行きますけれど、彼が進めているのを見てるだけです。

映画『サイド・バイ・サイド:フィルムからデジタルシネマへ』より (c)2012 Company Films LLC all rights reserved.

── 『どんてん生活』の頃は編集はデジタルでやっていたんですか?

山下:編集もフィルムでした。ネガ編まで自分たちでやっていました。アヴィッドは『リンダ リンダ リンダ』(2005年)からです。

── フィルムの時代はカメラマンしかマジックを起こすことができない、という話がありましたけれど、デジタルになって、編集作業での意思決定の仕方は変わりましたか?

山下:僕の場合フィルム編集が長くて、今となってはデジタル編集の方が多いけれど、フィルムはひとつのカット割りを決めるのにすごく時間をかけていたけれど、デジタルはとりあえずやってみようか、というのがいろいろ試せる。フィルムは何回も切っているとボロボロになるので、切る回数を減らしていかないといけない。

ただ、僕の映画はそんなにカットを割らないので。いまはフィルム編集をやってみたいとふと思ったりします。学生の頃は編集も自分たちでやっていたので、技術がまだ追いついていないし時間がかかる。でも今は編集マンがいてフィルム編集をしてくれるなかで、アヴィッドと考え方が違うので、切り貼りしている間にアイディアを考えたり、時間の使い方が違うのかなと。

それがいい方に転ぶかは分からないですけれど、フィルム編集もやってみたいです。『マイ・バック・ページ』でプロデューサーに交渉してみたんですけど「ありえないでしょ」と即答で断られたので(笑)。

吉田:フィルムで編集したのはコマーシャルをやりはじめた頃から90年代頭まででした。一個の決定にものすごく慎重になります。アヴィッドになって、何タイプも並べて比べることができるようになった。それは、ほぼいいことが多いですけれど、「選択肢が増えるのは最悪だ」と言っている人の気持ちはすごく分かります。でも今からアヴィッドやダ・ヴィンチがない時代に戻るのは考えられないですね。

映画『サイド・バイ・サイド:フィルムからデジタルシネマへ』 (c)2012 Company Films LLC all rights reserved.

── でも山下監督はオッケーですよね?

山下:フィルムはやってみたいというのはあるんですけれど、ほぼパソコン上で詰めることができるんです。ただフィルムでやっているときって、大げさに言えば初号が上がって一本に繋がるまで映画じゃない。あれは経験値としてよかったと思ってる。映画って画と音とセリフがばらばらで、それを編集して組み合わせていって、MAという作業も、画を見ながら秒数を見ながらリハーサルも何回もやって本番は一回、という作業が楽しかった。初号を観て「ミスったところが残ってる」というのもあるんですけれど、でもそれも込みである種曖昧なものだったというか。今ってもっと厳密に、何フレーム単位で音も画も決めることができるんです。常に完璧に作りたいですけれど、デジタルになればなるほど偶然が生まれない、偶然的なものを作り上げていかねければいけない。映画ってフィルムでやればやるほど偶然が生まれやすい。偶然があれば失敗もあるんです、ピンが甘かったり。そういった可能性が低くなるんだろうなって。

── ラッシュを観て撮り直そう、と思うことはないんですか?

山下:リテイクは好きじゃないんです、テンションが下がってしまうので。

── フィルムで撮って、デジタルで、必要のない電線を消したりはするんですか?

山下:それはあります。でもその時代にないものが映っているから消そう、というよりは、『マイ・バック・ページ』『苦役列車』といった時代ものというのはフィルムで撮った質感で救われているところはあります。『マイ・バック・ページ』は徹底して映さなかったですが、『苦役列車』はけっこう現代の車が遠くのほうに映っているけれど、意外とばれない。質感の印象としてごまかせるというか。

映画『サイド・バイ・サイド:フィルムからデジタルシネマへ』 (c)2012 Company Films LLC all rights reserved.

信頼の置けるカメラマンが映画の内容を考えたうえで

薦めてくれるものを選ぶというスタンス(吉田)

── 『桐島』の屋上のシーンには8ミリが出てきますけれど、ほんとうに8ミリを回したんですか?

吉田:あれは16ミリを増感して撮影したんです。8ミリだとあまりに融通が効かないですし、何も映っていなかったら取り返しがつかない、そうした危うさがあるので。現場にあった8ミリは助監督の私物でした。16ミリでやろうというのも、近藤さんの判断です。

僕も『苦役列車』を観てどのカメラで撮影したかなんて全く意識しなかったし、『腑抜けども』をフィルムで撮りたいと言ったときに阿藤さんが言ったのが「フィルムかビデオかが観てる人にとって問題になるのは、映画がつまらないからだ。映画が面白ければそんなこと気にならないよ」と言われて、「そんな簡単に言うけどさ」とその時は思ったけど、まあ真理ではあるなと。それが根っこにあって、カメラを何にするかというプライオリティが自分のなかでだんだん下がっているというのはあると思います。

── 山下さんは携帯ドラマを撮っているということですが、監督としての演出や映画作りは違いますか?

山下:そんなに変わらないと思います。『くりいむれもん』を2004年にビデオで撮ったときに、撮り方は変わらなかったです。カット割りを変えるでもなく、芝居をダラダラ撮るでもなく、ということをやっていたら、「これどうせならフィルムでやればよかったじゃん」と言われたんです。2、3カメで撮る監督もいますが、僕は2カメでテンパっちゃうんで、ほぼ1カメなんです。そういった意味では、デジタルの機動力はあまり関係ない。

── 吉田監督は基本デジタルで、カメラによって演出が変わったりしますか?

吉田:例えばこの映画でも出てくる『セレブレーション』はデジタルでしか撮れないですよね。観た当時は、家にあるビデオで映画が撮れるんだなと思いましたけれど、やはり手持ちで振り回すカメラワークが必要だった感はあります。

昔のデジタルカメラは「これはカニじゃない」とはっきり分かるカニカマのようなものでした。そういう「カニカマ感」が強い分、ずっと観ていられるともたないかもしれないという恐怖心から、できるだけカットを細かく割ろうと思ったり、カメラを振り回そうと思ったこともありました。でもいまのデジタルカメラならそんなに意識しなくても、狙いに応じて対応できると思います。

── おふたりとも、カメラマンがこれでやりましょうと言ったら、デジタルでもフィルムでも特にこだわりはないですか?

吉田:信頼の置けるカメラマンが映画の内容を考えたうえで薦めてくれるものを選ぶというスタンスです。

山下:僕もそうですね。シネマ・インパクトで新宿をテーマに歌舞伎町で2日間撮ったんですが、一眼レフだったので、撮影していることが目立たなかったんです。「はい、カット!」の後に殴りあいが始まったり事故が起こったりする機会もあったのに、ばれなかったのは良かった。でも実は一眼レフはフィルムに近くて、12分しか回せないんです。その制約はありますけれど、カメラの性能というよりも形態を利用できました。街の人もまだ一眼レフで映画を撮っていると分かっていなかったことも助かりました。

映画『サイド・バイ・サイド:フィルムからデジタルシネマへ』より (c)2012 Company Films LLC all rights reserved.

── (客席からの質問)フィルムで撮ってデジタルにしたものは、デジタルで撮ってデジタルの上映素材にしたものと違いがあるのですか?

吉田:撮るときの条件によったりするんです。どのカメラで何を撮るか、昔のデジタルビデオカメラだと、ピーカンになるととたんにバレるからなるべく曇り狙いでやろうとか。映画を観る人のきれいな画だなという基準がフィルム的なものでできていたので。けれど今のカメラだったら、カニカマの精度は上がっているんじゃないでしょうか。

── CMの現場はフィルム率は?

吉田:フィルムはまだ意外と多いです、この前もフィルムでやったんですけど、それは僕の希望でそうなりました。

── 秒単価の制作費はCMは高いじゃないですか。さらに画質のクオリティも高い。

吉田:よっぽどの強い狙いじゃないとプロデューサーもフィルムに「うん」と言わない。コストの問題もあるけれど、「なぜフィルムで撮るか」ということをすごく説明しなくてはならない。

── そのプロデューサーを説得する違いってなんなのですか?

前後を出し抜きたいからです。映画は観てる人を一度引き込んでしまえばいいけど、ずっとビデオのCMが続くなかでひとつフィルムが挟まれば、見ている人に強い印象を残せる場合がある。CMって続いているので、違いが感じとれるんです。ある一定のリズムの中にちょっと違うものが入ると、それが目立つ。

役者の演出に影響がない限り、

デジタルでもフィルムでもそんなに変わらない(吉田)

──(客席からの質問)桐島の映画のなかで登場人物がフィルムがいいかビデオがいいか、神木くんはフィルムがいい、前野くんはビデオがいいと言うシーンがありますが、吉田監督としては?

吉田:僕としてはどっちでもいいと思ってるんです。あれは、神木くん演じる前田もなぜフィルムがいいか分からないんです。前田は何か自分のこだわりを拠り所にしないと自分を保てないとこがあって、そのこだわりの象徴として考えている。でもそれを僕はビデオで撮ってますからね(笑)。

映画『サイド・バイ・サイド:フィルムからデジタルシネマへ』 (c)2012 Company Films LLC all rights reserved.

──(客席からの質問)おふたりがフィルムかデジタルか、よりも大事にしているこだわりはどこにあるのですか?

山下:2、3年前からフィルムがなくなるみたいなことが言われていて、デジタルで撮りまくっている松江哲明監督に、居酒屋で「フィルムがいいんだ」と荒れていたりしたんですよ。でも今は結局それが気にならなくなってきたんです。映っているものが面白いのか面白くないのかが重要なので、そういう意味でのデジタルかフィルムか、というこだわりはなくなってきています。もちろんフィルムに対してのあこがれ、特別気持ちはあるけれど、現場での自分の役割は、役者を演出することなので、そこに影響がない限りはそんなに変わらないですね。

例えばデジタル化が進んでカメラがもっと小さくなってしまったら、今はカメラとしてのカメラの威圧感があるけれど、演じる側も変わってくる。もちろん緊張感を狙わない作品であれば小さいほうがいいですけれど、基本的にきちんと芝居を撮るというときには、カメラの威圧感がなくならなければ、だいじょうぶかな。

吉田:こだわりを持ったことはないですね、こだわりはできるだけ持たないように決めている、その場の状況に簡単に反射できるように軽くなっておきたいので、普段も考えないようにしています。

名画座に行く人とシネコンに行く人は

意識がまったく違うものになっていくかもしれない(山下)

──(客席からの質問)35ミリの映写機がなくなってしまっている状況について見解をうかがいたいです。

山下:この映画でも「デジタルは保存できない、でもフィルムはいまのところは何百年持つ」という話がありましたけれど、そういう意味では映写機はなくならないと思うんです。100年分くらいのフィルムはあるので。ただ、一般の人が観るものというよりも、もっと古典的な芸術になっていく、名画座として残ったり、なくならないんじゃないですか。そこに行く人とシネコンに行く人は意識がまったく違うものになっていくかもしれないけれど。

デジタルかフィルムか、というのは多くのお客さんにとっては関係ないんですよね。作り手とか映画が好きな一部のマニアなのかなという気がしていて。技師さんやメンテナンスの技術が継承すれば、しばらく続くんではないでしょうか。

吉田:例えば地方の街なかで残っている映画館で、フィルムでやるというのが目的ではなくて、DCPを入れられなくて映写機でやっているところが、結局DCPに切り替えられなくなっていくことですよね。僕も地方の映画館主さんと話をしていて、問題の深刻さにやっと気づいたところなんですけれど、まずお金ですよね。

映画『サイド・バイ・サイド:フィルムからデジタルシネマへ』 (c)2012 Company Films LLC all rights reserved.

──(客席からの質問)私は映画館で働いていたことがあって、映画館が好きなんです。ちょうどDCPが導入されたときに『スター・ウォーズ』をやって、そのとき機械がまだ安定していなかったので、デジタルで上映していたんだけれど、フィルムも並走させるんです。閉じておいてなにかトラブルがあったら切り替える、ということをやっていて。そのときに、監督はこれでいいのかなと思って。今は変わっていますが、映画館で大きいスクリーンで観てもらうことを意識して作品を作られているのですか?こういう環境で観てもらいたいというのはありますか?

吉田:DCPは原則的には、まったく同じものが再現できる。フィルムの場合は環境によって異なるので、最終的に自分がOKを出したもので観てもらいたい、というのがありますよね。でも、そのばらつきの良さというのもちょっとあって。昔『アイズ・ワイド・シャット』を地方で観て、映写機のランプを少し弱くしてるんでしょうか、すごく暗かったんですよ。

── 35ミリの映写機のランプは高いんですよ。少し弱くしておくと長持ちするんです。

吉田:すごくいいいい雰囲気だなと、すごい挑戦的な画作りだなと思って(笑)。後でDVDで観直したら、あんな明るかったっけ?ということもあるので、監督の思ったことがベストとも限らない。結局は観る人の経験なので。

山下:劇場で観てほしいのはもちろんですけれど、映画って観た環境やタイミングに影響するので、フィルムは誤差が多くて、劇場によってぜんぜん違うというのは聞くんですけれど、全国同じ状況で流れています、と言われても、それでいいことなのかな、誤差も込みで映画なんだろうなと思っています。

吉田:小さなモニターで観ても集中していたら頭の中で補完して、スクリーンで映画を観ているときと変わらない、という経験を何度もしています。去年飛行機で観た映画にものすごく感動して、日本に帰ってすぐ劇場に観に行ったけど飛行機のときの方が感動した、ということがあったんです。『桐島』も飛行機で観てよかったです、と言われると作った方としては複雑ですけれど(笑)、でも実際自分も飛行機であんなに泣けたのに、ということがあったので、あまりこだわらないようにしています。

(構成:駒井憲嗣)

吉田大八 プロフィール

映画監督/CMディレクター。1963年、鹿児島県出身。1987年にCM制作会社のティー・ワイ・オーに入社。以降、CMディレクターとして数々のCMを手掛け、様々な広告賞を受賞。テレビCM以外には、ミュージックビデオやテレビドラマ、ショートムービーなども演出。2007年に初めての長編劇場用映画『腑抜けども、悲しみの愛 を見せろ』を監督。数々の映画祭で作品賞や監督賞を受賞し、話題を呼ぶ。その後も『クヒオ大佐』(2009年)、『パーマネント野ばら』(2010年)と 監督作を発表し、2012年『桐島、部活やめるってよ』を発表した。

山下敦弘 プロフィール

映画監督。2005年、女子高生バンドの青春を瑞々しく描いた『リンダ リンダ リンダ』でロングランヒットを記録し、『天然コケッコー』(2007年)では、第62回毎日映画コンクール日本映画優秀賞をはじめ、多くの賞に輝いた。また妻夫木聡、松山ケンイチ共演の『マイ・バック・ページ』(2011年)では、骨太な男の世界を鮮烈に描いた。昨年は、西村賢太による芥川賞受賞作品を森山未來主演で映画化した『苦役列車』で話題を呼んだ。常に次回作に期待が集まる日本を代表する若手監督の代表格。

映画『サイド・バイ・サイド:フィルムからデジタルシネマへ』

渋谷アップリンク、新宿シネマカリテにて上映中、他全国順次公開

監督:クリス・ケニーリー

プロデューサー:キアヌ・リーブス、ジャスティン・スラザ

撮影監督:クリス・キャシディ

出演:

キアヌ・リーブス

マーティン・スコセッシ

ジョージ・ルーカス

ジェームズ・キャメロン

デヴィッド・フィンチャー

デヴィッド・リンチ

クリストファー・ノーラン

スティーヴン・ソダーバーグ

ラナ&アンディ・ウォシャウスキー

ラース・フォン・トリアー

ダニー・ボイル

公式サイト:http://www.uplink.co.jp/sidebyside/

公式twitter:https://twitter.com/sidebyside_jp

公式FACEBOK:http://www.facebook.com/sidebyside.jp

▼映画『サイド・バイ・サイド:フィルムからデジタルシネマへ』予告編