映像作家のイヴァナ・トドロヴィッチ

ニューヨークで、ドキュメンタリーや実験映画を制作しているタハラレイコがwebDICEコントリビューターとして“映像”をキーワードにした記事をお届け。第一回は、NYを経て現在カリフォルニア在住の映像作家、イヴァナ・トドロヴィッチ氏にインタビュー。”ビデオ・ストリート・ファイター”を名乗り、ポップにキュートに命がけで撮る彼女の作品は、先日閉幕したカンヌ映画祭アメリカン・パビリオン新進映像作家ショーケースで上映され、2010年8月には日本での上映が決定している。そんな彼女にタハラ氏が迫り、旧ユーゴスラビア・ベオグラードで生まれ映像作家を志してアメリカへ渡るようになった経緯、そして社会問題を描き続けるドキュメンタリーという方法について質問した。

自らを“ビデオ・ストリート・ファイター”と呼ぶ女性映像作家

イヴァナ・トドロヴィッチ、コニーアイランドにて

ニューヨークに2年前にやってきたドキュメンタリー界の新星、セルビア共和国ベオグラード出身の映像作家イヴァナ・トドロヴィッチ。自身を“ビデオ・ストリート・ファイター”と呼ぶ彼女は、ビデオカメラを片手に声のない人々の声を世界に伝える。これまで撮った3つの短編は、40以上の映画祭を回り、最新作はニューヨーク・ハーレムの名劇場メイスルズ・シネマでプレミア上映後、現在世界各地の映画祭を巡っており、5月にはカンヌ映画祭アメリカン・パビリオンの新進映像作家ショーケースで世界デビューを果たし、翌日ロシアのヴィジョン・ドキュメンタリー映画祭でグランプリ受賞している。6月にはニューヨーク夏の風物詩『ルーフトップ・フィルム』で野外上映、そして8月には瀬戸内国際芸術祭のフリンジ・イベントとして企画されている宇野港芸術映画座上映シリーズ(岡山県玉野市)で日本上陸の予定。

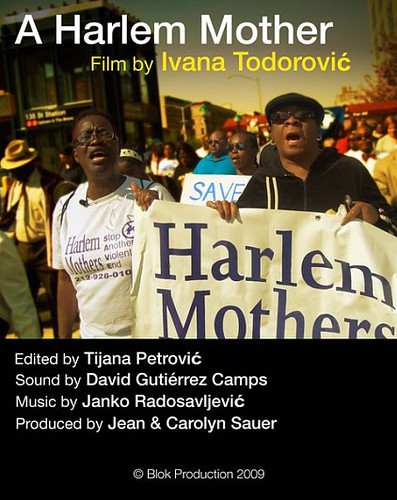

昨年完成の新作、アメリカでの第一作『ハーレムマザー』は、一人息子をストリートでの狙撃で失ったマザー・ジーンが、その後同様に我が子を拳銃暴力に失った親たちへの支援団体“ハーレムマザーS.A.V.E.”を組織することで立ち直って来た軌跡を辿る感動の物語。画面には、今は亡き息子ラトロンが高校時代に親やハーレムへの思いを綴ったビデオエッセイと、マザー・ジーンの現在の戦う姿が交差する。奇しくもカンヌ上映が決まった直後、マザー・ジーンの残されたただ一人の肉親である13歳の愛孫(亡くなったラトロンの娘)が、母親、異父兄弟もろとも継父に殺害される痛ましい事件が起こった。8年の時を超えて立ち直りつつあったジーンは、今また悲しみの淵に引きずり戻された。

『ハーレムマザー』(2009)カンヌで5/20に上映。2010年8月に日本上陸

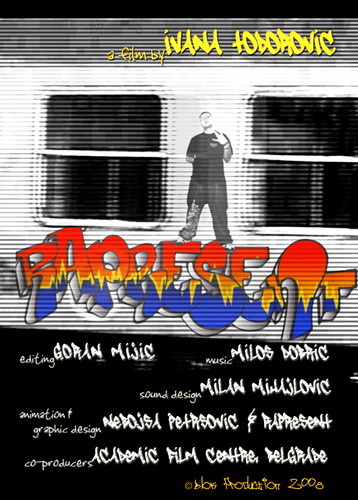

普段の彼女はアップビートでおしゃれで太陽のように明るい。しかし2年前ニューヨークに来たばかりの彼女の前作品(『ラップリゼント』)を初めて観た時、私はその翳りを帯びた力強さと、カメラを抱えた彼女が傷を持って生きる者たちに対峙するひたむきさに打たれたのである。『ラップリゼント』の主人公、ホームレスのグラフィティ・アーティスト青年ボヤンは、生まれ育ったクロアチアで父親を内紛により失い、母・姉とベオグレードに移り住むが、母も11歳の時に死亡、孤児院で育つ。セルビアの法律では18歳になると公共施設に住めないため、18歳の誕生日にホームレスになる若者が多くいるという。ボヤンもその一人だ。

被写体に近づく、イヴァナのやり方

イヴァナはゴミ箱から誰かの誕生日ケーキの食べ残しや靴下を漁ったり、仲間と接着剤を吸ってハイになるボヤンの日常を追い、彼のラップ音楽やグラフィティへの熱い思いをカメラに収める。そうしながら、被写体に尋ねかけるイヴァナの言葉「腕にいっぱいある切り傷は何?」「なぜお巡りから逃げてるの?」「なんで接着剤を吸うの?」はストレートで、友達で、力を持つ撮影者(制作者)と持たぬ被写体の関係について長年うんぬん討議してされてきたドキュメンタリー理論を一気に吹き飛ばす。制作者/被写体の境界線(があるとするならば)を危なっかしく超えたり戻ったりするイヴァナを、ボヤンが自分の彼女と勝手に呼び始める場面もある。私は観ながら、トリン・T・ミンハ(ポスト・コロニアリズムとフェミニズムの思想家/映画作家)が『ル・アッセンブラージュ』(セネガルを撮ることを題材に人類学者やドキュメンタリアンが被写体/研究対象に向かう姿勢について疑問を投げた秀作品)の中で語った“speaking nearby(他者に近づいて語る)”という言葉を思い出していた。実はこの『ラップリゼント』が、ロンドン国際ドキュメンタリー映画祭、ベオグラード民俗映画祭(ベスト・セルビアン・フィルム賞)などですでに高い評価を得ていたことを知ったのは大分経ってからだった。

『ラップリゼント』(2008)ホームレスのグラフィティ・アーティスト、ボヤンの物語

ドキュメンタリー・アートを真剣に学ぶためにニューヨークにやってきたイヴァナがニュースクール大学ドキュメンタリー特別コースで『ハーレムマザー』を仕上げていた昨年、ふるさとベオグラードのボヤンがヘロインのオーバードースで亡くなった。この春『ハーレムマザー』がカリフォルニアの二つの映画祭で上映されるのに合わせて、LAの壁に自分の名前“rApresent”(ラップリゼント)を“タグ”することが夢だったボヤンのために、イヴァナはLAのグラフィティ・アーティストを探そうとフェイスブックなどで呼びかけていた。その矢先に、マザー・ジーンの孫娘の殺害事件のニュースが飛び込んだのである。

ユーゴの共産圏で育った彼女だが、12歳の時にボスニア・ヘルツェゴビナ紛争が勃発、19歳の時にはNATOのベオグラード爆撃を間近で経験、多感な時代を戦争と共に生きた。戦争のために家族の生活も貧しく、学校も閉鎖日が多かった。あきらめず奨学金で外の世界へと出て来たが、出会った人、育った街を忘れてはいない。その若くスレンダーな肩に他者の悲しみを背負いながら、前へ前へと進むイヴァナ。悲しみの炎で自分の身をも焼き尽くしてしまいやしないか、と心配になる。そんな彼女に、今の思いを聞いた。

イヴァナ インタビュー、ブルックリンのカフェで

“手法”や“美”より“人との関係”や“繋がり”を優先

──ボヤンのこと、ジーンのお孫さんのこと、色々あったようですが、フィルムメーカーと被写体の関係について色々思うところがあるのでしょうね

わからないけれど、深入りしすぎて、私の彼らに対する気持ちはヘルシーではない気がする。それについて今まで沢山考えて来たけれど、難しい。なんでそうなってしまうのか……誰かのストーリーを撮るとき、私は私の心を彼らにあげるし、彼らも私に心を預けてくれる。このつながりは大きなもので、だからこそ私にとって彼らとその後も連絡を取り合っていくのはとても大切なこと。取り合うべきなんじゃなくて、取り合わなくちゃいけない、と思う。私にとって、今まで作った作品は皆それぞれの瞬間での私の人生そのものであるし、同じ瞬間の彼らの人生でもある。関係がどうあるべきか、というのは制作者それぞれの課題だと思いますが、でも今正直なところを言えば、今よりもう少し距離を置きたい。というのは……死んでしまうから。ボヤンが死んで、今度はハーレムマザーのお孫さんが死んで、ちょっとつらい。だから今考えているのは、自分の心が壊れないように多少でも守らなくてはいけない、ということ。でもどうやって? ステディなボーイフレンドでもいれば、心を分け合えるかな? なんて。でも、妙なことに、おそらくですが、何度も傷つくと慣れてもくるもので。それと、具体的な方法として、メディテーションの実践方法とヨガを学びたいんです。そうしたら、痛みを映画として置いておけるようになる気がする。“手法”や“美”より、“人との関係”や“繋がり”をいつでも優先してきたけど、近い将来にヨガと瞑想を学べば、境界線を引けるようになる気がするの。そう、これは映画なんだ、映画のためなんだ、って。分けて考える事がとっても大切なように今は感じられる。そうしたら作品も映画として向上するし、制作者としても成長できるというような。それでも撮影するときはやはり自分の心を全部あげてしまうだろうけど、いったん撮影が終わったら、もう少し自分を遠くに置いてみようかな、と……。やっていくうちに、きっと何かがわかると思います。

──マザー・ジーンにはどうやって出会って、どうやってプロジェクトになっていったのでしょうか?

ニューヨークにやってきて1日目に地下鉄に乗ったの。土地勘もないし、とりあえず地下鉄に乗ってどこかで降りてみようと思って。そこで地上に出て、ここはどこ? と聞いたら、「ハーレムだよ、お嬢さん」って言われて、ワーオ! と。私にとってのハーレムはジャズで、歴史で、マルコムXだったから。空気に歴史が感じられるようだった。それで歩いていたら通りでダンスしている老人たちがいて。普段からの癖でジロジロ眺めていたら「何やってんの、入んなさいよ」って。それで彼らと友達になって。彼らはフレデリック・E・サミュエル・コミュニティ・デモクラティック・クラブという団体の人たちで、クラブの歴史は50年にもなるって! すっかり感動しちゃって。だってベオグラードの民主主義の歴史はわずか20年だもの。そこである女性と知り合っていろんなミーティングに参加するようになったんです。

ここ(ハーレム)で何かが起こる、という直感はあった。ニューヨークに来た理由がそもそもドキュメンタリーを作ろうというものだったから、被写体を探していたんだと思います。あるミーティングにマザー・ジーンが来ていたの。そこでその背の低いシャイな感じの彼女が「またひとり、私たちのコミュニティで若者が死んだわ。何とかしないと!」と訴えている姿を見て、その後彼女自身が一人息子を銃で亡くしているということを知って、この人はただ者じゃないとピンと来たの。それで彼女に話しかけて、ビデオを撮りたい、彼女の活動にもきっと役に立つから一緒に作ろう、と持ちかけたの。彼女の信頼を勝ち得るのには時間がかかった。でもそのうち実は息子が作ったビデオがあって……と教えてくれ、だから一緒に作った、という感覚はあります。ジーンのインタビューをするのに8ヵ月も待ちました。最後に撮影したの。

──どうしてそんなに長くかかったのでしょうか?

彼女の心の準備ができていなかったからだと思います。人に話すのが当たり前の人ではないので。だからひたすら待ってたの。他にも彼女が撮ってほしくない、というのを感じる瞬間はしばしばあって、そういう時はカメラを回さなかった。彼女がやろう、というムードのときは一緒に映画を作った。あのインタビューをした日はラトロンの命日だったの。その後ハーレムマザーの集会もあって。その日は本当に精神的に疲れ果てた。でもジーンが、映画があったから自分の思っていることを言葉に出して言えるようになったって言ってくれて、嬉しかったんです。それにあるとき、ふと、こう言ったんです。「なんであんたに映画を撮らせたかっていうとね、あんた自身の身の上が興味深かったからだよ。それにあんたは急に空から降って来たみたいにハーレムに現れて、それで私の映画を作ろうなんて、そうあることじゃないからね」と。すごく嬉しかったんです。

マザー・ジーンとイヴァナ、2009クリスマス

グラフィティ・アートとヒップポップに燃えるホームレスの男、ボヤンとの出会い

──『ラップリゼント』の主人公ボヤンとはどうやって知り合って、映画を作るようになったのでしょうか?

ホームレスの若者を探していたのには2つ理由があって、まずベオグラードで大学を出た後、セルビアがEUの一部でないという理由でヨーロッパの大学院に行く奨学金が取れなかったこと。じゃあそのセルビアの社会の一部でさえない人たちはどういう思いで暮らしているんだろう、って考え始めました。それと、その頃青少年の人権を訴えるグループ主催の学校の生徒だったので、ベオグラードに生きるホームレスの若者の権利について考えるようになりました。

ある非営利団体を通じて当時19歳のボヤンに出会いました。グラフィティ・アートとヒップポップに燃える男で、1年間ホームレス生活をしていました。友達になって、一緒に映画を撮ろうということになりました。借り物のソニーの小さなミニDVカメラでボヤンの生活を追い、話をしているうち、彼の生命力というか、ベオグラードのストリートでのサバイバル技術に本当に驚きました。撮影しているうち、その作品の共同製作会社だったアカデミック・フィルム・センター(AFC)の人たちがボヤンに興味を持って、彼はそこで雇われて活動するようになりました。私が一階で編集している間、ボヤンは2階でAFCのアートチームと一緒に働いていたんです! 編集は難しかった。だってボヤンはすっかり私の弟分になっていしまっていて、近すぎる関係だったから。でも、素直に彼のストーリーを伝えながら、最後はAFCでアートやって働いて長いトンネルの向こうに光が見えて来た、というはハッピーエンディングにすることができました。

ボヤン、20歳の誕生日 2008

──ボヤンを自分のアパートに住まわせてあげた、と言っていましたよね?

それはなぜかというと、撮影中にボヤンが2年前からのヘロイン所持で裁判にかけられたの。彼は自分が刑務所に入るのをとても怖れていました。それで裁判の前に私に電話をしてきて、そっちに行って眠ってもいいか、一緒に裁判所に行ってくれないか、と頼んできたんです。だからボヤンに私のアパートをしばらく貸してあげて、私は友人の家に泊まっていました。それと、こんなこともあったわ。ボヤンがAFCで絵を描いてたとき、彼の生活が新しくなったのだから、新しい服がいるんじゃないかって。同じ頃ちょうど私が引っ越しをしたので、それでボヤンに仕事として私の新しいアパートの壁を塗ってもらいました。その時も何日かそこに住んだわ。彼の仕事ぶりは丁寧で、その後一緒に買い物に行って彼の服を買ったの。すごくかっこよくて、ボヤンは本当に嬉しそうだったわ!

──その後ボヤンはどうなったのですか?

私は編集を終えてニューヨークにドキュメンタリーを勉強しに旅立ちました。ボヤンとはメールなどでずっと連絡取り合ってた。ベオグラード市から作品に賞金が下りたから、完成した後みんなでお金を分けました。その後ボヤンは相変わらずグラフィティ・アートを続けて、AFC主催のオルタナティブ映画祭ではグラフィティ・ジャムを中心になって組織したりもしたのよ。AFCのアートチームはその後解散してしまって、ボヤンもそこにいられなくなってしまって。その後JAZASという非営利団体で働いていたのですが、映画を撮り終えたちょうど1年後の2009年6月11日にヘロインのオーバードースで逝ってしまった。21歳だったの。

ボヤンの誕生会、2008 夏 ベオグラードで

──そのボヤンの映画『ラップリセント』をこの前LAで上映したのですよね? どうでしたか?

そうなの! 5月2日に南東ヨーロッパ映画祭で上映されたの。お客さんはそんなにたくさんはいなかったけど、反応はすごく良かったの。皆ボヤンを好きになってくれました。映画の作り方も良いって言ってくれました。ストリートで生活していて、いわばジャンキーで、社会のはみ出し者のボヤンを、人間としてとても好きになってくれたんです。泣いている女の人もいました。こうやって記録に残していくのはやっぱり大切なことだ、って思えました。

同じ頃に『ハーレムマザー』を上映したある上映シリーズ(ハリウッド・ゴワーズ・スタジオのニューフィルムメーカーズ)の人たちも来ていて気に入ってくれて、私が秋にヨーロッパから戻ったら上映してくれることになった。ボヤンがもし生きていたら一緒にLAに来ていたわ。LAの壁に自分のアーティスト名のrApresent(ラップリセント、写真はボヤンの生前の作品)をタグするのが彼の夢だったし、ボヤンをLAに連れてくるのが私のゴールでもあった。そしてふたりで一緒に色々な人に出会って、世界の若者に影響を与えて、戦争している大人たちにも影響を与えて、ボヤンのストーリーを知らせていくことが、一緒に映画を作ろうねと決めたときのふたりの目標だったの。起こってしまった事は取り返せないのだけれど。

ボヤンの死を加えたら、映画のユニバーサル・メッセージも一緒に死んでしまう

──LAでの上映が決まったときにはボヤンへの追悼になる、という気持ちがあったのでしょうね。

はい。上映自体はボヤンが一緒にLAに来るみたいで素晴らしいけど、LAの壁にタグするというもう一つの目標も一緒に果たしたかった。フェイスブックのLAのストリートキッズ系らしき団体に「上映するので見に来て。ボヤンはもういないけど、彼の名前をLAの壁に描いて私がそれを写真におさめるのを手伝って!」と呼びかけたんだけど、誰からも連絡がなかった。しかも、ちょうどその頃マザー・ジーンのお孫さんが殺されたと聞いて、私が機能できない状態になってしまって、満足な形でプロモートができなかった。

だったら美しくは描けないけど自分でやってやる、とLA滞在中に友人に頼んで車で徘徊してもらって手頃な壁を探していたんだけど、でもそうしたら上映の日にストリートキッズや問題児のためのアートスクールを開いている男性が来ていて、そこではグラフィティ・アートやヒップポップをやっているの。それで、秋の再上映のときに、そこの子供たちを集めて街の壁にRAPRESENTとタグしてもらえることになったのです。彼らこそボヤンの名前を描くのにふさわしいし、こんなに良いことってないじゃない! その学校で私がビデオのワークショップもやることになって、映画についてディスカッションなどもすることになっているの。楽しみです。

ボヤンのタグ作品 RAPRESENT(RAP=ラップ、RES=リスペクト、ENT=終末)ベオグラード

いろんな人に、どうして映画にボヤンが死んだことを含めないのか、って聞かれた。ボヤンが死んだとき、皆このことを映画に入れるべきだって言った。色々考えた末、編集の人に相談した。「イヴァナ、ボヤンが結婚したとしたら、ボヤンは結婚しました、ともう既に出来上がっている作品に書くかい? もしボヤンが死んだって最後に字幕で加えたら、映画のメッセージはどうなる?」ってアドバイスしてくれた。その通りだと思った。もしボヤンの死を加えたら、映画のユニバーサル・メッセージも一緒に死んでしまう。それならむしろ、このままの形で見せて、子供たちと話し合いを始めればいい。道は2つあるけれど、どう思う? ボヤンが選んだ道じゃない方を、君は選べる? って。今こうやって問題を抱えたLAの若者がボヤンのタグをしてくれるのは本当に嬉しい。彼らがそうしてある意味ボヤンとつながってくれたら、これ以上の追悼はないと思えるの。

ニューヨークへ発つ直前にベオグラードでボヤンと撮った写真 2008年夏

いのちの魔法の中で私は生きている

──あなたはまだ若くて、人生先が長くて、カンヌ映画祭などビッグなことが起こっていて、一方でこうやって心を込めて作った作品3つのうち2つに絡んで、その後すぐに被写体やその大切な人が亡くなってしまうなんて。あたかも、消える直前の声にイヴァナが気づいて記録に残したのか、彼らが呼んだのか。そういうカルマみたいなものを感じますか?

もちろん。誰かが「あんたに撮られたくない」って私に言っていたし(苦笑)、他の誰かには「こうなりますよ、ってあらすじが出来てて撮ったみたい」と言われました。でも私がひたすら信じるのは、いのちの魔法の中で私は生きているんだ、ってこと。だからこそヨガや瞑想を勉強しなくちゃ、だってこれからもそういうことは起きるもの。変わりはしないわ。私はコメディに転向はしないし。ある映画祭で、メキシコからの映像作家がいたの。それで私がメキシコの魔術師の映画を撮りたい、って言ったら「良いけど魔術は怖いよ。問題ばかりだからねえ。死人に沢山会うよ。それが目的だから」と言われて。その通りだろうと思いました。魔術に魅かれるのは私の役目が何か“死”と関係があるからじゃないかって。

──今は、自分のいるべき場所にいる、という感覚がありますか?

はい。でも、ときには迷うし、わからなくなる。何やってんだろ、ワタシって。ニューヨークに来てしばらく方向を失った。“フィルムメーカー”があまりにも沢山いて、これをすべき、あれをすべきって。ドキュメンタリーという産業に飲まれたんだと思う。こう進まなきゃいけない道があって、それを外れたら……ゾーッ、みたいな。それに、映画を作っている人たちはそんなにお互いにナイスじゃなかったり。そうしているうちに、自分でもよくわからない場所に行ってしまって。だから今はまた自分の場所を見つけられてとても嬉しい。

イヴァナ、ニューヨークで 2009

──どうやって自分の場所をまた見つけられたのですか?

多分まず、カリフォルニアに移った事が大きかった。NYは常にイベントがぎっしりと同時に起きていて、こうしないといけない、といつも追い立てられていて。だからこそコンピューターの前に座ってどこにも行かない、誰にも会わない、みたいなところがあって。それで参ってしまってお金も尽きたし、アーティスト・ビザの申請費用もかかるから、今年の頭からカリフォルニアのパーム砂漠の親戚の家に移ったんです。最近カリフォルニアでの上映が続いたけれど、本当にNYとは違うの。最近あったNYでの上映会には5人しか来なかったと編集の人が行っていたけど、私が先日参加したハリウッドのニューフィルムメーカーズでの上映は満員で、レッドカーペットが敷かれていて、完全にハリウッド状態。それからカリフォルニア州フレズノ市での上映は、小さな街だからザ・イベントという感じで盛り上がって、午後4時という半端な時間だったのに満員でした。皆、上映の後私と話したがって、こんなに大切ですごい事はないみたいに思わせてくれたし、子供を持つ親が沢山いてとても共感してくれました。カリフォルニアは広くてイベントがあれば人が沢山集まる。それは発見だった!

それと、同時にカリフォルニアで沢山の人が“映画”として良い、って言ってくれたのが衝撃でした。どうやって撮影したの? とか。“映画”として自分の作品を考えたことが今まで一度もなかったんです。制作者の私自身がいつも社会問題の方を重視していて、社会を変えないと、広めて行かないと、子供たちに見せないと、というように思ってきていました。それが「この“映画”はワンダフル!」なんて言われると、どう対応していいかわからず「あー、えー、どうも」みたいな感じでした。何だか妙でしたが、確実に違う場所から自分を見ることができました。場所によってものの見方は違うな、と。

イヴァナ全米各地の映画祭で

映画は、東ヨーロッパでは文化、アメリカではビジネス

それから、南東ヨーロッパ映画祭(LA)に行ったのが良かったと思います。NYのルーマニア文化研究所所長の女性、その人は私の最初の作品をベオグラードで見てくれた人なのですが、その人がわざわざ飛行機で見に来てくれたのです。出席して、私が自分を “ビデオ・ストリート・ファイター”と呼んできたのはごく自然なことだったなあ、って思いました。私が育った東ヨーロッパでは、映画は文化として作るものでした。心を込めて作るものでした。それがアメリカに来てから大きなプロダクションがどうとか、資金を集めるにはプロポーザルを書いてとか、映画は産業、ビジネス。それで大切なものを見失ってしまっていたのですが、原点を思い出させてもらえました。

心で作ったり、社会を良くしていくことの方が、お金より大切なんだ、って。言い訳するわけではないですが、だからきっと私は他の人たちよりスローなんだと思います。お金がなくても、情熱さえあれば何ができるか、心があれば何が動かせるか、小さなカメラが一つあれば何が撮れるか、を見せたい。問題を見つめる目があって、それを変えたいと真剣に思って外へメッセージを送りたければ誰にでもできる、と言いたい。そうやってやってきたし、特に若い子たちには伝えたい。私ができるんだから、あなたもできる、って。イヴァナ小さなカメラと ベオグラード時代

メッセージを伝えるために“映画”が作りたい

今の理想は、自分を見失わないように、カリフォルニアとニューヨークとベオグラードと……みたいに、複数に拠点を置くこと。カリフォルニアといっても、私は砂漠に住んで次は本当の“映画”を作るの。“映画”といっても、もちろん次も社会派ドキュメンタリーなんだけど、でも“映画”として作りたい。皆に“映画”を作ったから観に来てください、と言いたい。その点でも“映画”好きのLA が近くにあるのはいいことだと思います。

私が言う“映画”というのは、技術とかそんなことではありません。砂漠にいて、そこに住んで、朝5時や6時に起きて撮影する自由と時間があって、カメラを立てる、ということなのです。まず初めに出かけて行って、砂漠の中を走る電車が通り過ぎる瞬間をカメラを構えて待つ。次に、その電車にどうにか飛び乗ってそこから撮る。感情を撮りたいのです。見る人が感じられる作品が。それが私が“映画”と呼ぶもの、だと思っています。

私はストリート出身の社会派だから、いつでもカメラを持って記録できるように準備できています。けれど……今とても“映画”作りを勉強したい。今やっと成長して同じメッセージを“映画”を通して伝えられるような気がするの。そうすれば、もっと多くの人に見てもらえるでしょう? 型にはまったドキュメンタリーではなく、もっとフィクションに近い形に発展させたいのです。私がスキルを磨けばきっとお客さんの層が広がると思って。一番の目的は沢山の人に観てもらうことだもの。それに、そうやって増えた新しい種類のお客さんたちの中にこそ、そういう社会問題をよく知らない人たちが多い訳で、実はその人たちにこそ観てもらいたいのだから。

イヴァナ・トドロヴィッチ カメラを持った女

旧ユーゴスラビアで生まれ、公共テレビ局で働く父から影響を受けた

──あなたの生い立ちについて教えてくれますか?

私の出身はベオグラード、以前はユーゴスラビアだったけど、今はセルビアです。30歳です。

──30? 見えません。

本当はもうすぐ31なのですが、次の誕生日で30になる、と決めているのです。というのは、30になった3日後にボヤンが死にました。それまで30になったら良いことがあると思っていたのに、それが今年はとんでもない年でした。だから、次に30になることに決めたのです。1年くらい“留年”する権利はあるでしょう?

イヴァナと犬

生い立ちに戻ると、お母さんとお父さんがいて、彼らはベオグラード出身で、子供は私一人、私はひとりっ子です。両親は戦後生まれで貧乏育ち。祖父母はどちらのサイドも第二次世界大戦世代で、ドイツ軍と戦ったり、弾丸が体に残っていたり、ロシア軍の侵攻で子供を亡くしたり。父は大学を終えたかったけれどできなかったし、母も高校までしかお金がなくて出られなかった。それで結婚して私を産んだ。祖父母と一緒に育ったわ。両親は苦労したから、良い生活にはかなりの価値を置いてる。私が12の年までは、まあまあ普通に暮らしてた。でもその年に戦争が起こって、爆撃で母が工場での縫子の職を失い、その後ずっと清掃婦として働いて生きてきました。今でも清掃婦の仕事をバリバリやっています。本当に尊敬してるんです。すごいきれい好きなんだから!

スカイプで話さなくてはならないときは、私のアパートの散らかってるところは写らないように気を遣っています。以前、引っ越しをするのでルームメイトの4人で一人10ドルずつ出してお掃除の人に来てもらったのですが、あまりの仕事のずさんさにびっくり。私の母だったらそんな仕事はしない! 父は長年定職につけずに家族のために何でも働いていたんだけど、結局親戚の紹介で公共テレビのスタジオアシスタントになって、朝や午後の国立放送のような仕事を長年やっていました。今はもう年ですが、子供にスタジオ技術を教えたりして、年金がもらえるようにまだ働いています。

ベオグラードのイヴァナのお父さん クリスマス用に聖なる枝を採る

──じゃあイヴァナにとってテレビやビデオは身近な存在だったのでしょうか?

ええ、そうよ。いつもスタジオにいました。一度なんか父は私を連れて来たこと忘れて家に帰っちゃった(笑)。撮影にもずいぶん連れて行ってもらいました。溶鉱炉とか、夜の街とか…… スタジオにはまったく興味がありませんでした。でもね、今回ハリウッドの映画祭としてスタジオでイベントがあって、おかしなことに家に帰って来たように感じたの。スタジオの匂い、というのでしょうか。何だか心が落ち着いたのです。子供の頃はこうやっていつもスタジオに座らされてたなあ、って。だからかな、40~50歳になったらスタジオに戻ってフィクション映画を撮るわ。その年齢になったらああいう安定感が必要になるのよ、きっと。でも子供の頃はそれが退屈に思えてたまらなかったんです。ここでチマチマと色々やっているけれど、外の世界では全てが起こっているのに!みたいな。だから子供ながらにカメラを抱えて“外”から戻ってきて色々話をしてくれるカメラマン達が好きでした。

映像作品を作り始めたきっかけと、名カメラマンとの出会い

──どういう経緯で映像作品を作り始めたのですが?

5歳の時にカメラを買ってもらいました。皆の写真を撮るのが大好きでした。13歳の時最初のビデオカメラを入手して撮影にハマったんです。しゃべりながら撮り、撮りながら被写体にしゃべりかけた。そういうわけで手がカメラに慣れているし、スタイルも実はあまり変わっていないんです。でも編集という過程があることにはずっと気づかなかった(笑)! 高校の時に大学で映画制作を学ぼうかと考えたこともあるのですが、自分がクリエイティブだって思ったことがなかったから、なんだか怖かったんです。私は人情派(ライフ・パーソン)だし……。ああいう芸術家タイプの人たちに囲まれたらどうして良いのか分からないと思って辞めました。

それで代わりに人類学を専攻したの。それだったら文化だし、生命だもの。ある時その頃のボーイフレンドが誕生日にビデオカメラを買ってもらったので、私がそのカメラで私たちの生活を撮り始めたことがあったの。24歳くらいの頃よ。それまでは写真ばかり撮っていて、動画はいっさい関わりなし。ちょうどその頃に人類学の教授がルーマニアのドキュメンタリー映画祭に連れて行ってくれたの。私の最初の映画祭体験。その時に、これはすごいぞ、って! しかもそこで、ジョン・マーシャルに出会ったんです。

イヴァナにメルアドを渡すジョン・マーシャル ルーマニアで

──あの有名なドキュメンタリー映像作家のジョン・マーシャルに?(50年代よりカラハリ砂漠のブッシュマンを撮り続け、フレデリック・ワイズマンのデビュー作『チチカット・フォーリーズ』のカメラマンとしても知られる)

彼がその映画祭に来ていたの。その頃、ルーマニアを訪れていた私はその小さな街に旅行者が来ていて盛り上がっていて驚いていたのですが、人々が履いている靴が雑多(ホームメイドの靴を履いている人たちもいて)で社会階級を表しているので面白いのでそれを撮影していたのです。ボーイフレンドのカメラで(笑)! それで、ジョン・マーシャルにそれを見せて「撮影するのが好きで私が見ているのはこんなもので、どうしていいかわからないんだけれども何かしたい」と相談したら、それをじーっくり見てくれて「ワーオ、君は才能あるよ。何か作りなさい」と言われて。その頃ちょうど奨学金をもらってどこかで勉強できる機会がありそうだったので、どこで勉強するのがいいか聞いたら、紙にメールアドレスを書いてくれて「それを編集して送りなさい。ニューヨークの知り合いに見せるから」と言ってくれたのです。それと「ニューヨークに来てドキュメンタリーを学べ」とアドバイスしてくれた。家に帰って来てどうやって編集するか考えていると、何と2ヵ月後にジョン・マーシャルは死んでしまった。なんてこと! でも彼はドキュメンタリー映画で人や社会に影響を与えられるということを教えてくれたの。

だからベオグラードの街でまず始めることにしました。セルビアの社会から外れた存在で、教育を受ける事ができないジプシーのローマ・キッズのことをまず撮ろうと、またボーイフレンドのカメラを持ち出して(彼がいなかったら今の私はいない、ありがとう!)。それが私の卒業制作で、10点満点で皆すごいとほめてくれて、映画祭に送りなよって。それで送ったらドイツの映画祭が気に入ってくれて、でも14分と短すぎるから、もっと長くしなよと編集者をつけてくれて…… それからその作品はモントリオールの人権映画祭など沢山の映画祭で上映されて賞をもらい、ジプシーの子供たちの現状を広いエリアに知らせることができました。その後ベオグラードで一番大きなジプシー居住区で働き始めて、大学進学を希望するジプシーの若者たちのことを撮っていたら、犬にガブリとここ(右の胸の上)を噛まれてとても怖かった。おっぱいがなくなるかと思ったくらい。それでこの作品は完成できなかった。

ジプシーの子供たちと 2007

そのうちベオグラードでジャン・ルーシュ(フランス派シネマ・ヴェリテの始祖、民俗ドキュメンタリー作家)が創設したアトリエ・ヴァラン(社会変革のあった国々の若者にドキュメンタリー制作を教えるプログラム)のベオグラードでのワークショップに参加して小作品を作り、そしてそれからボヤンのドキュメンタリーを作ったというわけです。

──ジョン・マーシャルが与えた影響は多大だったのですね。

はい。それに彼の奥さんも。いまだに連絡を取り合っています。その後『ローマ・チルドレン』は、ジョン・マーシャルとティモシー・アッシュ(同じく著名なドキュメンタリー制作者)が作った会社で配給してもらっています。

イヴァナが考える、ドキュメンタリーの制作者/被写体の関係

──イヴァナがヨーロッパの民俗記録映画の先駆者たちとそういう形で関わっていたとは知りませんでした。あなたのバックグランドは人類学、つまり西洋白人社会から発生した“他者”を知るための学問で、ジョン・マーシャルというその中から生まれた民俗映画の先駆者と直接知り合う機会があり、彼の作品やルーシュのワークショップへの参加を通して、彼らの考える他者をカメラに捉える態度を学んだ。と同時に、イヴァナは外見的には彼らと同じヨーロッパ白人だけれども、実のところ、独裁者のいた社会主義ブロックの裕福でない社会で育った。そして今あなたはアートとしてのドキュメンタリー史を学んで、その論壇で西洋モードの民俗ドキュメンタリーへの疑問が投げかけられてもう久しいことや、トリン・T・ミンハ(先述のポスト・コロニアリズムとフェミニズムの思想家/映画作家)が指摘したように被写体と彼らの物語を伝える特権者の関係についても色々議論されていることも知っている。そこで、それらを全部ふまえて、ドキュメンタリーの制作者/被写体の関係について、どう思いますか?

私が一番大切だと考えるのは、被写体と長い時間を共有することです。たとえ短編を撮っていても、できるだけ長い時間を彼らと過ごす。目に見える現実をスクリーンに写し取るためには、撮影者自身がその現実の一部にならないとそれはできない、と考えるからです。自分にとっては新しい現実や経験に入り込むのはとても難しい。時間がかかるものです。だから被写体と一緒に長くいないとだめなのです。人類学にこういう表現があります。“参加して観察する“。そうやってリサーチをするの。長年ブッシュマンの部族のために生きたジョン・マーシャルと出会えたことは、私の人生でとてもラッキーなことだと思います。彼らの関係は本当の友人だったし、家族でさえあった。だから彼の作品を観るとき登場人物を感じることができるし、つながることができるのです。彼らの現実を感じることが。ジョンがそれをちゃんとスクリーンに写し取ったから。その後ジャン・ルーシュのワークショップで、感情で撮りなさい、撮られる人に近づいて、心で撮りなさい、と教わりました。

制作者としての私は、呼ばれればどこへでも行きます。誰かが私を必要としていて、映画を通して世界と心を分かち合いたいのなら、カメラを向ける人たちが私に心を開いてくれるのなら、私も自分の心を彼らに預けるほかない。だから、最低でも私にとっては、被写体と撮影者の関係はとてもとても近い。魔法のように!

イヴァナとマザー・ジーン メイスルズ・シネマのプレミアで

国・国家・グローバル

──あなたにとって、国や国家と文化の関係とは何でしょうか?

国や国家は、閉ざされた空間。文化はグローバル! 今は私は世界の文化に属していると感じています。最初に参加した映画祭以来、映像制作の文化圏に帰属してるわ。

自分の祖国や出身の国家は自分の家族みたいなもので、好きじゃなくても賛成しなくても愛している。そこで育てられたから愛している、でもだからといって完全に尊敬しているわけではないし、一緒に住みたいわけでもないのです。

内紛があった後に他国から爆撃を受けた街で育ったからこそ、他者の厳しい現実に気づくことのできる人間になれたのだと思います。戦争も爆撃も体験していなかったら、イメージと音と自分の書いたシナリオを駆使して創作する普通のアーティスト/映像作家になっていたと思います。でもそういう体験があったから、隠された現実がいつもあることを知っていて、それを世界に知ってもらうことの大切さも知っているように思います。もしかしたら、私のフィルムメーキングは、自分の人生に起こって来たひどい現実を違う目で見つめ直す手段なのかもしれない……。

国境を越え、他者の悲しみを共に背負いながら、どこへ向かうのか

パーム砂漠に住む誰かのストーリーを撮りたい

──新しいプランがあると聞きましたが?

はい。パーム砂漠で撮るのです。そこに住む誰かがストーリーを語りたがっていると感じるのです。あとは見つけるだけ。まず最初に見たのは風景でした。美しい風景。広がる砂漠の中に、列車が走り、風車が回る。そのうち、アクア・カリエンテというアメリカン・インディアンの居住地のことを聞きました。住民400人は、ほとんどが他部族からの移住者。この部族の酋長は彼らと一緒にカジノを立ち上げて成功しました。皆仲良くいい暮らしをしています。自然と共存し伝統文化を重んじながら共同生活を営んでいる成功例として伝説化しているのですが、同時に近代化社会とも共存しているのです。この部族の酋長の名はリチャード・ミラノヴィッチ、つまり、半分セルビア人! 彼のお父さんがセルビアからの移民。信じられませんでした。そしてさらに驚いたのは、彼は3月に肝臓癌の手術を受けているのです。ひょっとしたらもう長くないかもしれない。その部族と衰え行く偉大な酋長の関係に興味があります。その関係の一部になれたら光栄だと思います。だって、彼らのカジノ・ビジネスは巨大で、一方でそれと正反対に思える彼らの伝統文化との繋がりも巨大で。ある意味私の今の状況にも似ているような。映画というビジネスの中で、どうやったら心からの作品を作りながらお金を稼いで行かれるのか。

次のストーリーが隠れているというパーム砂漠

だから、彼らネイティブ・アメリカンが文化や心を保ったままでビジネスをどう展開しているのか、しかも同時にもしかしたら指導者を失いながら、というところを見たいのです。コミュニティに何が起こるか、を。ネイティブ・インディアンのことならアリゾナやニューメキシコのナバホ族の惨状を見ろ、とよく言われます。でも今私は解決策を提示する映画が撮りたいのです。だからやはりあの砂漠で撮りたい。自分本位かもしれないけど、今の私にはその解決策を見つけることが必要な気がするのです。そこにいたときは、朝6時に起きて瞑想したわ。ところがニューヨークに着いたとたん、もう病んでしまった(笑)。

──今日会った最初の一言が「ニューヨークは臭い!」でしたね。

はい。でもだからこそ家に帰ってきたようにも感じるのですが。私には今はアクア・カリエンテが必要なのです。その酋長に手紙を出して、今は結果待ち。イエスと言ってくれますように。

(インタビュー・文・一部写真:タハラレイコ)

『ハーレムマザー』予告編

【関連サイト】

・映画『ハーレムマザー』公式サイト

http://aharlemmother.com/

・カンヌ映画祭アメリカン・パビリオン新進映像作家ショーケース

http://www.ampav.com/cannes/emergingFilmmakerShowcase.php

・宇野港芸術映画座上映シリーズ(ライフ、アート、フィルム)7月下旬~8月上旬(岡山県)

『ハーレムマザー』『ラップリゼント』日本語&英語字幕版上映予定

http://www.unoportartfilms.org

・マザー・ジーンの非営利団体ハーレムマザーS.A.V.E.

http://harlemmotherssave.com/

■タハラレイコ PROFILE

東京、吉祥寺出身。91年奨学生留学渡米、92年からNY。94年以降は夫の上杉幸三マックスと二人でドキュメンタリーや実験映画を製作。日本で見る西洋のイメージについての思索実験映画『レムナンツ 残片』(1994)は全米30以上の映画祭やアートセンターで上映、今年7月カナダの新世代シネマ祭でリバイバル上映される。マックスと共同監督の『円明院~ある95歳の女僧によれば』(2008)は岡山の老尼僧の人生を綴った探偵風私的長編ドキュメンタリー。ハワイ国際映画祭でプレミア後NY、日本、スリランカなどの映画祭やギャラリーで上映、今秋には東京で劇場公開予定、その後日本各地での展開を目指す。2007年度文化庁新進芸術家海外研修生としてデオドラ・ボイル教授(NY ニュースクール大学)のもとで先生修行、また映像作家アラン・ベルリナー氏に師事。以後、NY近郊の大学・大学院でドキュメンタリー史、制作、日本映画史を非常勤講師として教えている(ニュースクール、NY市立大、テンプル大、9月からハンターカレッジも)。2009年11月、次作の撮影のためマックスが故郷の岡山県玉野市宇野港に拠点を移し、外国人観光客のための宿屋を開業、18年ぶりに日本に住み始めた。タハラは12歳の娘とブルックリンに暮らすが、夏は日本で家族再会、宇野港芸術映画座上映シリーズ「生きる、創る、映画」を二人で共同プロデュースする。早稲田大学第一文学部卒、ニュースクール大学メディア学部修士課程修了。

・公式サイト

・webDICEユーザーページ

■イヴァナ・トドロヴィッチ PROFILE

1979年セルビア(もとユーゴスラビア)ベオグラード生まれ。13歳で初めてビデオカメラを手にする。ボスニア紛争、コソボ紛争、そして米率いるNATOのベオグラード爆撃まで、思春期を戦争とともに過ごす。ベオグラード大学人類学部在学中にルーマニアのドキュメンタリー映画際に出席、そこで著名な民俗派ドキュメンタリー作家のジョン・マーシャルに運命的に出会い、ドキュメンタリー作家になって世の中をよくすることを決心。卒業研究の一環として作った第一作『ローマ・チルドレンの毎日~第71ブロックから』がヨーロッパやカナダの映画祭で高い評価を得る。その後フランスのシネマ・ベリテの父、ジャン・ルーシュが設立したアテリア・バラン・パリのベオグラードのワークショップに参加。2007年製作の『ラップリゼント』はロンドン・ドキュメンタリー映画際でプレミア、第18回ベオグラード国際民俗学映画祭でセルビア国立大賞受賞。この作品の主人公、ホームレスのグラフィティ・アーティスト青年のボヤンは、2009年6月ヘロインのオーバードースで死亡。2008年渡米、ニューヨークのニュースクール・ドキュメンタリー・メディア・スタディーズ・プログラムで作った『ハーレム・マザー』がメイズルス・シネマでプレミア、カリフォルニア数カ所の映画祭で上映後、カンヌ映画祭アメリカン・パビリオンの新進作家セクションに選抜されている。拳銃暴力により壊れてしまったハーレムのある家族の姿を、若者の拳銃所持に対して戦うことで悲しみを乗り越える母と今は亡き息子が生前撮ったビデオで綴った作品。先月、主人公ジーンの唯一残った肉親の孫娘も継父に殺害される。この8月、宇野港芸術映画で日本初公開の予定。

・フェイスブック